トップページ > 施策のご案内 > 産学官連携 > 令和3年度企業による価値共創事業の実態調査について

令和3年度「企業による価値共創事業の実態調査」について

最終更新日:令和5年4月3日

昨今のデジタル化の進展等による国内外における急激な情勢変化への対応や、我が国が目指す社会( Society5.0 )の実現に向け、大手企業を始めとしてオープンイノベーションに取り組む企業は増加し定着しつつあります。

従来のオープンイノベーションは、研究開発領域などのごく限られた領域で取り組まれてきましたが、消費者ニーズも多様化し、多様な価値が要求される中で、企業においては、実現したい将来の「あるべき姿」を目指し、共に価値を創造する(=「価値共創」)パートナーとともに、イノベーションを生み出す新しい形を作っていくことが期待されているものの、価値共創事業の実態が明らかになっている事例は多くありません。

そこで、近畿経済産業局では、関西の企業が価値共創によるオープンイノベーションに取り組む一助とすることを目的として企業を中心とした価値共創事業の実態を調査し、報告書にまとめました。

「令和3年度企業による価値共創事業の実態調査について」報告書

※本報告書を二次利用する際には、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

価値共創の実態調査の報告書(概要)について

そもそも価値共創とは?

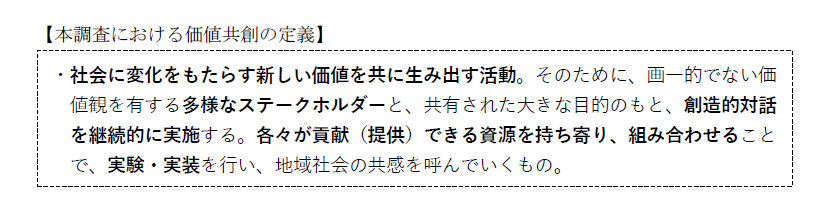

「価値共創」の取組を広げていくためには、「価値共創」というものの特徴や特性を明らかにし、実現できる条件を地域に備えていくことが必要ですが、現状においてはそもそも「価値共創」という言葉の明確な定義があるわけではありません。そこで、本調査では、「ワタシから始めるオープンイノベーション(内閣府 価値共創タスクフォース)」の内容をふまえて、有識者による「価値共創委員会」にて議論を行い、各委員の知見や知識を共有し、事例を検証することで以下のとおり定義しました。

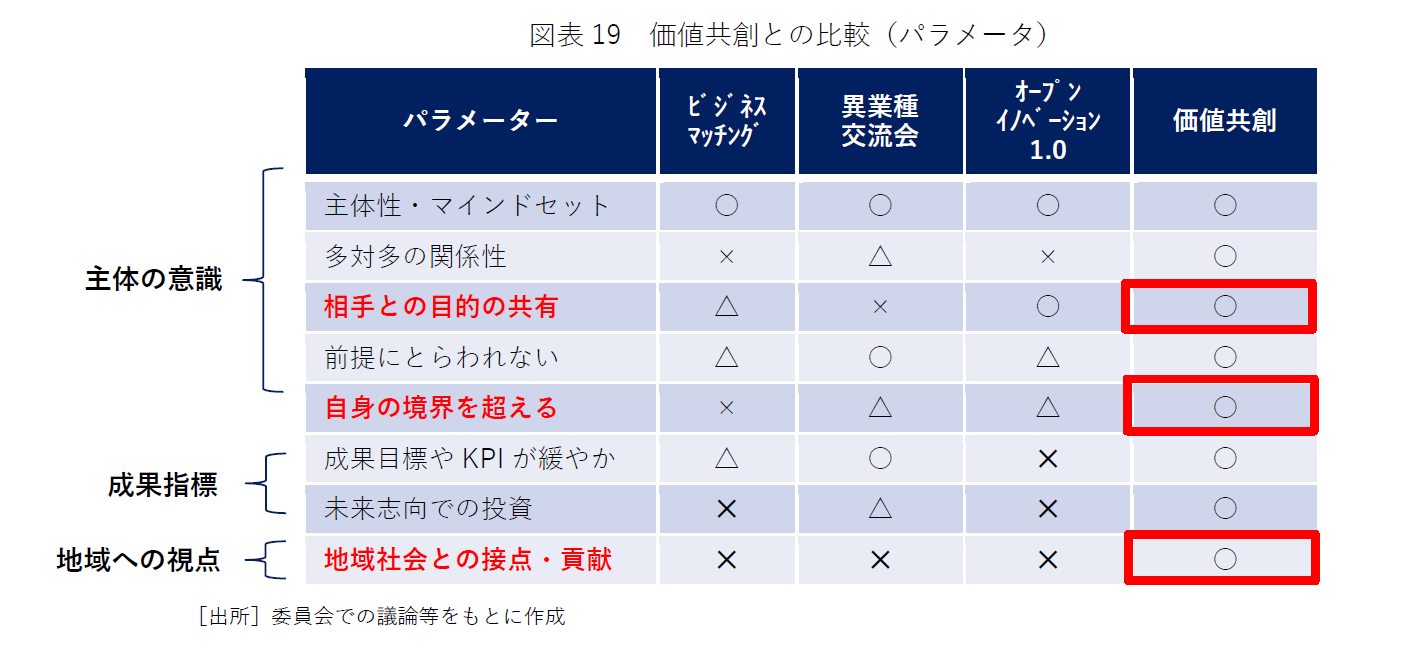

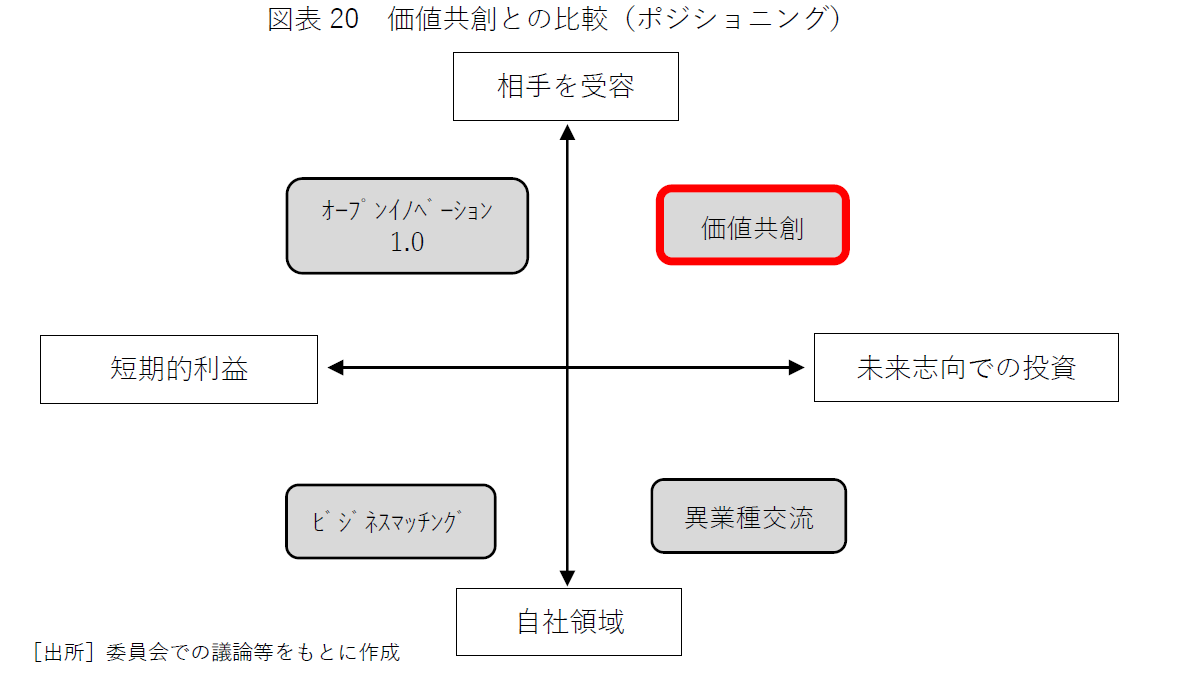

「価値共創」 という概念はオープンイノベーションの一種という位置付けですが、他の類似する事柄や概念 (ビジネスマッチング・異業種交流会 ・オープンイノベーション 1.0)と比較すると、価値共創の特徴は、自身の従来までの領域にとらわれず、ステークホルダーと目的を共有する点や、地域コミュニティとのつながりと地域社会発展への貢献という「地域への視点」等が存在することだと言えます。

【オープンイノベーション1.0など他の概念との比較】

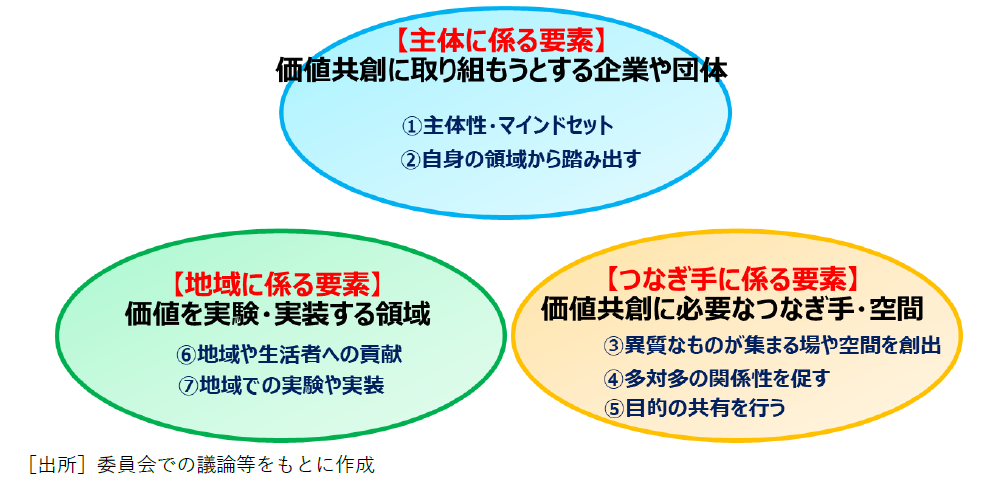

価値共創に必要な要素・ポイント

委員会での議論や価値共創事例の検証を通じて、価値共創に必要な要素としては(1)主体(2)つなぎ手(3)地域の3つが存在することがわかりました。また、3つの要素の中には以下図のとおり7つのポイントが存在しています。

(1)主体(価値共創に取り組もうとする企業や団体)

(2)つなぎ手(価値共創に必要なつなぎ手)

(3)地域(価値を実験・実装する領域)

【3つのポイントと7つの要素】

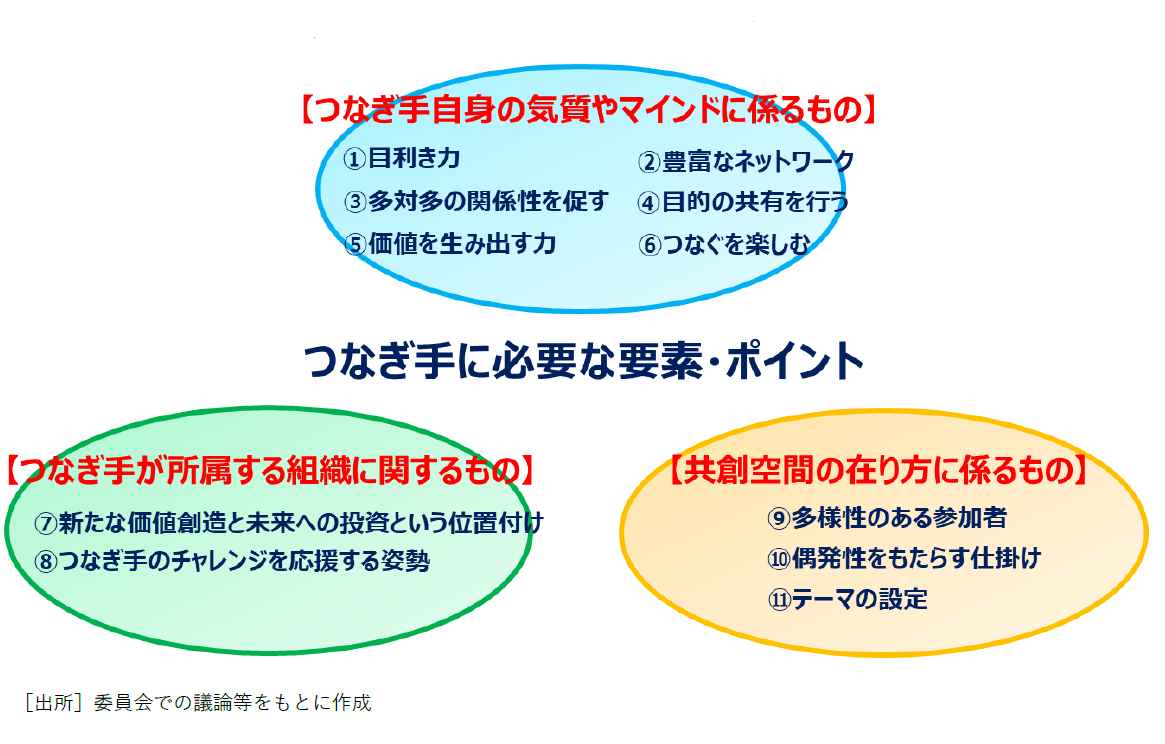

価値共創を促進させ地域に根付かせていくためには、これら3つの要素の中でも「つなぎ手」の要素が特に重要と考えられます。価値共創空間については、大企業、金融機関、中小企業、行政など様々な主体によって設置されており、関西においても各地で共創空間が生まれていますが、地域へ浸透し、うまく機能する空間へとしていくためには、つなぎ手の存在が不可欠となります。

【つなぎ手に必要な要素・ポイント】

【価値共創事例の紹介】

委員会では価値共創がどのようなものであるのかを理解するために、価値共創の3つの要素について、実際の価値共創事例に当てはめて検証を行いました。

ここでは、価値共創事例の1つをご紹介します。

■成光精密株式会社~共創空間 Garage Minatoでの取組~

・本社所在地:大阪府大阪市港区波除1-4-35

・主な製品等:産業用機械の設計および製作、精密部品の製作・量産

各分野における技術開発・研究開発 等

・Garage Minatoの概要:大正区、港区の町工場の連携を体現したものづくりオープンイノベーション拠点として成光精密株式会社が運営。

大企業やベンチャー企業の新規事業開発における課題解決や、研究者や学生、金融機関などと連携しアイデアの社会実装を目指す。

■主体に関わる要素

・技術力だけでは町工場の未来はないと考え、未来を変えることのできるつなぎ手と出会うチャンスを日頃から探していた。

■つなぎ手に関わる要素

・つなぎ手と出会うことで新しい価値を創造する必要性を強く認識。

・自社にオープンイノベーション施設である「Garage Minato」を設立し、地域内外の様々な企業が集う共創空間を設置。代表者自らもつなぎ手(プロジェクトマネージャー)として、様々な価値共創プロジェクトを生み出している。

■地域に関わる要素

・Garage Minatoで生まれた様々なプロジェクトの結果を地域社会に還元。

・地域で生まれたアイデアが実装されるサイクルを生み出すことで、社会課題解決につながるモデルを構築。

価値共創の普及に向けて

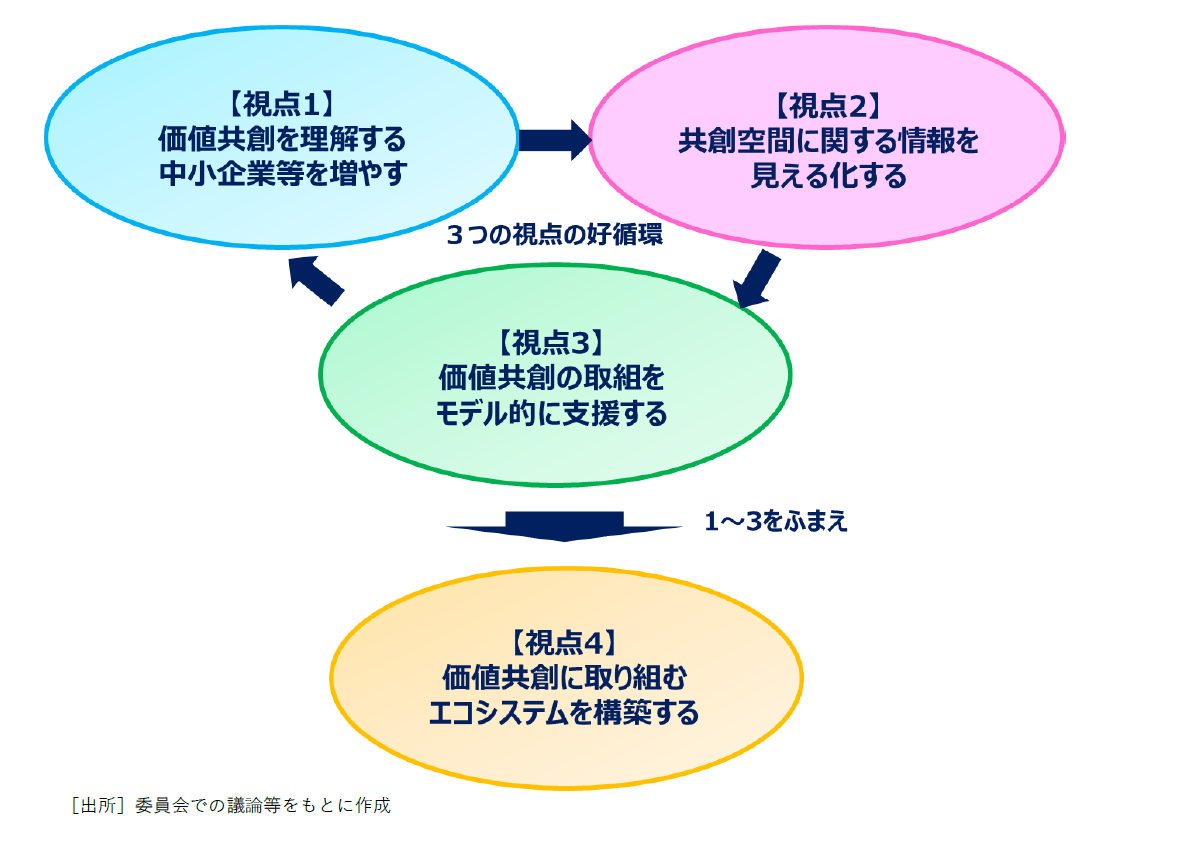

前述のように価値共創は、広い意味ではオープンイノベーションに包含されるものの、企業対企業が1対1で行う従来のオープンイノベーション(1.0)とは異なるものです。そのため、価値共創に取り組むにあたっては、従来のオープンイノベーションと同一の方法やマインドの転換を促進し、その特性を理解して取り組むことが求められます。これらを踏まえて、今後、価値共創を普及させていくためには、以下4つの視点が必要となります。

【価値共創を普及させる4つの視点】

2025年大阪・関西万博は「People's Living Lab」をコンセプトに掲げており、万博終了後もそのムーブメントを継承し、様々なステークホルダーが共創するイノベーション創出に取り組むことが重要です。

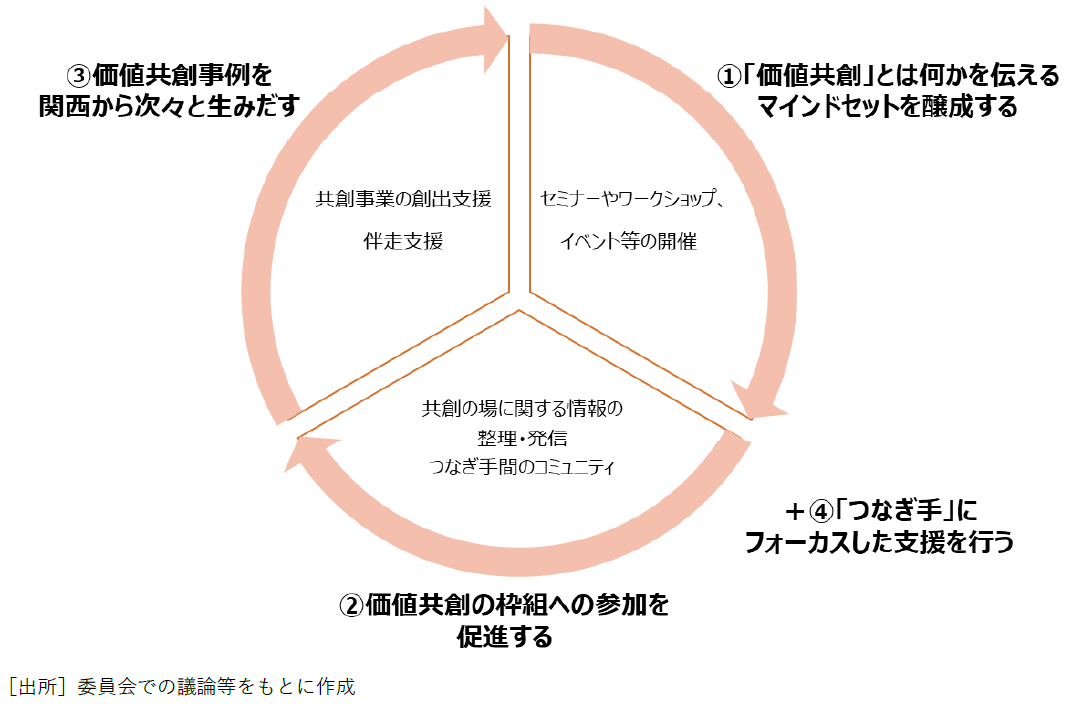

また、価値共創を「手触り感」のあるものとして、中小企業等に浸透させていくためにも、関西から価値共創型のイノベーションが生まれる仕組みづくりに取り組む必要があります。関西全域として価値共創ムーブメントを作っていくためにも、価値共創の概念を理解し取組を進める企業、団体、自治体、大学等のパートナーを巻き込みながら、以下の4つを中心に可変的かつアジャイルに取り組んでいくことを提唱します。

【今後の展開】

上図(今後の展開)における1~4の取組のサイクルにより、関西の中小企業等がより多く、より深く価値共創に取り組む仕組みを作るとともに、関西全体として様々な共創空間が連携することで価値共創のムーブメントを創出、発信していきます。

このページに関するお問い合わせ先

近畿経済産業局 地域経済部 地域連携推進課

住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44

電話番号:06-6966-6013

FAX番号:06-6966-6077

メールアドレス:bzl-kin-sangakukan@meti.go.jp