アトツギを知財で次のステージへ!攻めと守りの知財活用プログラム

(令和7年度 次世代経営者向け知財リテラシー向上支援事業)

近畿経済産業局では、次世代の経営者として成長し、後継者ならではの発想で新事業を生み出し企業を成長させたいという想いを持つ中小・中堅企業のアトツギを対象に、知的財産に関する座学、フィールドワーク(企業訪問)、ワークショップを通じて、企業の利益の源泉である知財を意識した経営を体験していただくプログラムを実施しています。

ここでは、座学の一部をアーカイブ形式でコラムとしてお届けしていきます。

DAY1(2025年9月17日(水)開催)

DAY2(2025年10月22日(水)開催)

「知財と経営」入門〜知財による攻めと守りの効果〜

講師 北野 修平 様(K&T特許商標事務所 パートナー弁理士)

あなたの会社の“儲けの柱”、守れていますか?——アトツギのための経営と知財入門

全5回開催の初回は、本事業の知財専門家であるK&T特許商標事務所 パートナー弁理士 北野 修平先生を講師に迎え、「「知財と経営」入門~知財による攻めと守りの効果~」と題して、アトツギ(次世代の経営者)が自社の経営に知財の考え方を取り入れるための、基礎入門講座が行われました。

この講座は、アトツギの皆さまが、知財をどう経営に活かすかを学ぶ場。「知財って難しそう…」「うちの会社には関係ないかも」と思っている方にこそ、ぜひ触れていただきたい内容です。

知財は“儲けの柱”を支える経営ツール——テクニックより「どこで取るか」が重要

セミナーの冒頭、講師の北野先生から投げかけられたのは、このような問いでした。

「あなたの会社の“今の儲けの柱”は何ですか?」

「そして、これから育てたい“新しい儲けの柱”は何ですか?」

この問いに、参加者の皆さんは思わず考え込んでいました。北野先生からは「知的財産権は、その“儲けの柱”を支えるためのツールなので、自分たちの“儲けの柱”となるところで取らないと、単なるコストになるだけ。そこはぶれないように。どう権利を取得するかといったテクニック論より、知的財産権を『どこ』で取るか、その権利がどのようにビジネスに貢献するのかを考えることが重要。」と、経営者にとって常に意識しておくべき知財の本質について強調されました。

知的財産権には、どんな種類があるのか?——特許・実用新案・意匠・商標・著作権の違いを整理

講座では、知的財産権の制度についても解説がありました。

・特許権・実用新案権:技術的なアイデアを守る

・意匠権:デザインを守る

・商標権:社名・商品名・ブランドといった企業の信用を守る

これらに加えて、著作権との違いも触れられました。特許権・実用新案権・意匠権・商標権は国へ登録しないと発生しない一方で、著作権は国へ登録しなくても発生します。著作権はマネをするとダメな権利で、たまたま同じような作品ができた場合は侵害にならない一方、特許権・実用新案権・意匠権・商標権は、偶然同じでも侵害になってしまうことがある「知らなかった」では通用しない強い権利です。

知財が守る具体的な権利の中身は?——差し止め・損害賠償・侵害罪のリアル

知的財産権を持つことで、権利者が取ることのできる選択肢が広がります。たとえば、未来に向けた権利行使として「差止請求」があり、侵害行為をやめさせるだけでなく、在庫の廃棄や生産設備の撤去まで求めることができます。

過去にさかのぼる権利行使としては「損害賠償請求」があり、「正規品1個の利益 × 侵害品数」で損害額を算出するケースも。さらに、わざと他人の権利を侵害した場合には犯罪行為となることもあります。

知財は「自由競争の不平等を克服する」ツール——強力な独占権が事業の優位性をつくる

北野先生は、知的財産権を「自由競争主義の例外をなす強力な独占権」と表現しています。自社がこのような強い権利を持てば、他社の類似製品の発生を抑制でき、自社に有利な環境で事業を進められます。逆に、他社に先に権利を取られてしまうと、不利な状態で競争をせざるを得なくなることも。中小・中堅企業にとって、大企業に比べて資金力や販売網が乏しく、自由競争の中では不利な状況で事業を進めないといけない場面もあります。しかしながら、知的財産権は他社の参入を阻むことができる等、そのような不利な状況を覆すための手段となり得ます。

「うちの技術なんて特許にならない」と思っていませんか?——発想の転換で見えてくる知的創造サイクル

経済産業省・特許庁では、研究開発 → 特許出願 → 特許取得 → 収益化 → 次の研究開発という「知的創造サイクル」の流れを意識することで、知財が単なる“守り”ではなく、研究開発にかかった投資額を、特許権を活用した事業で回収し、さらに研究開発に投資する、そして事業を成長させるサイクルを作り出すことができると説明しています。特許権は、研究開発への投資を回収するツールといえます。

講義では、実際の特許公報を使って、特許権取得までの流れや必要な準備、新規性・進歩性などの考え方が紹介され、特許法上では必ずしも大発明でなくても特許権を取得できることを説明されました。

「大発明じゃないと特許にならない」と思っていた方も、「これならうちでも出せるかも」と心理的ハードルが下がった様子でした。

商標は「守り」。後で変更したくないブランドは早めの登録を——信用を積み重ねるための戦略的準備

社名や商品名、ブランドといった企業の信用を保護するための商標登録の際には、登録したい文字やロゴなどの商標を決めるとともに、商標を使用する商品やサービス(役務)を指定する必要があります。また、商標権は更新料を支払い続けることで半永久的に維持することも可能です。使い続けるほど信用が積み重なり商標の価値が高まります。

講義では、「将来の事業展開を予測した上で、必要な範囲で商標権を取得しておくことが重要」とのアドバイスもありました。これは、事業が拡大したときに「その商品やサービスでは、すでに他社に商標権を取られていた…」「このまま商標を使い続けると他社の商標権の侵害になってしまう・・・」という事態を防ぐためです。特に、後で変更したくない社名や主力ブランド名については、まずは他社の登録状況を確認し、早期の登録が不可欠です。

自社ブランドが未成熟なうちは他社の商標権を侵害していても他社に気づかれにくいものの、事業が成長した段階で他社の商標権侵害リスクが顕在化するのが商標の世界です。だからこそ、ブランドを育てるなら「守りの準備」は早めにしておくべきなのです。

特許権や意匠権は「攻め」。”儲けの柱”をサポートできるものを権利化——競合の動向を知り、自社の強みを磨く

一方、特許権・実用新案権や意匠権は「攻め」の要素が強いです。商標権が「盾」であればこちらは、「剣」であり「矛」となります。技術的なアイデアや製品のデザインを保護することで、他社の模倣や後発品の登場を防ぐことができます。

さらに、他社の出願状況を見るだけでも、業界の技術動向や競合の戦略を把握するヒントになります。たとえば、自社が「これはうちの強みだ」と思っていた技術が、実は他社でもすでに実践されていたり、特許化されていたりすることに気づくこともあります。

そして、他社がまだ権利を取っていなくて、自社の”儲けの柱”をサポートできるものであれば、技術やデザインの権利化を検討することで、新たなビジネスチャンスにつながる可能性もあります。

特許権は取って終わりじゃない。どう活用するかがカギ——参入障壁を築き、収益化につなげる

セミナーの終盤では、「特許権を取ることが目的ではない」というメッセージが強調されました。大事なのは、取った後にどう活用するか。

たとえば、“儲けの柱”をサポートする特許権によって参入障壁を築き、競合他社を遠ざけることで、高い収益を得られる場合もあります。このような場合はぜひ権利化を検討してください。

アトツギだからこそ、知財を経営に活かすチャンスがある——攻めと守りの視点で、事業を強くする

今回の講座を通じて、参加されたアトツギの皆さんは、自社の事業に知財をどう取り入れるか、真剣に検討されていました。そしてこれから後継者として新規事業に取り組んでいくにあたり、知財の活用が事業の“攻め”にも“守り”にもなることを実感されたようでした。

自社の強みを起点に考える新規事業アイデアと知財の活かし方WS

講師 奥村 真也 様(一般社団法人ベンチャー型事業承継/アトツギ総研所長)

自社の“強み”から始める新規事業——アトツギのためのアイデア創出×知財活用ワークショップ

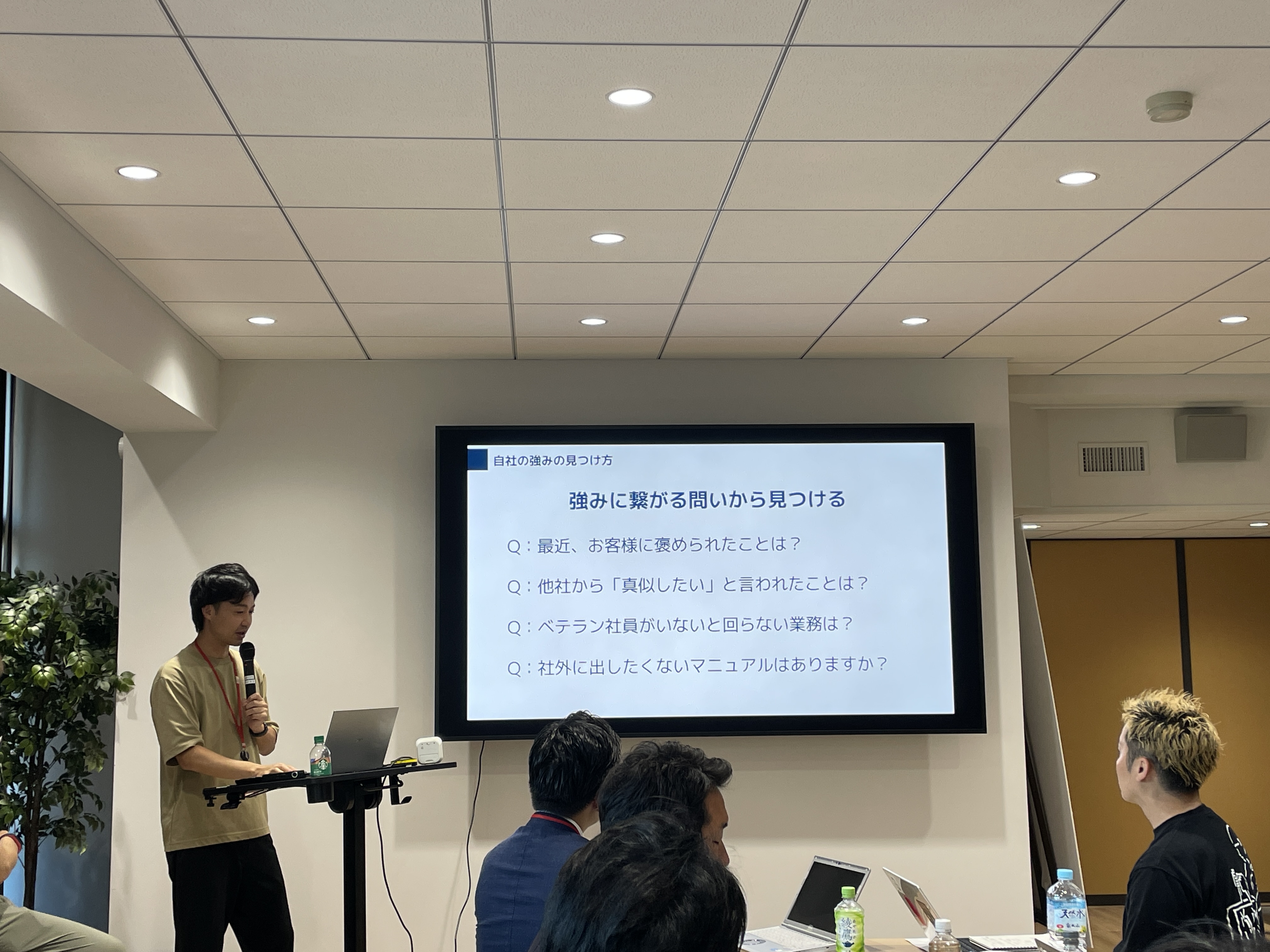

第1回セミナーの後半では、一般社団法人ベンチャー型事業承継/アトツギ総研所長の奥村真也さんを講師に迎え、「自社の強みを起点に考える新規事業アイデアと知財の活かし方ワークショップ」が行われました。

アトツギならではの戦い方とは?——スタートアップとの違いから見える、資源活用のヒント

奥村さんの講義は、「スタートアップとアトツギの新規事業の違い」からスタート。資金の質、成長スピードへの期待、ターゲット市場、既存の経営資源の有無など、さまざまな観点から両者の経営環境を比較しながら、「アトツギだからこそできる戦い方」を考える視点が提示されました。

スタートアップがゼロから立ち上げるのに対し、アトツギはすでにある資源を活かせる立場。だからこそ、既存の強みをどう活かすかが、新規事業の出発点になります。

自社の“強み”と市場機会を掛け合わせる——問いと視点を変えることで、可能性が広がる

ワークショップに入る前には、「自社の強みと市場機会の掛け合わせ」をどう考えるかについて、奥村さんから具体的なヒントが紹介されました。強みにつながる問いから見つける、顧客視点での自社の捉え方、実際の企業事例(ケーススタディ)などを交えながら、参加者が自社の可能性を多角的に見つめ直す時間となりました。

経営資源を棚卸しして、アイデアを形にする——「強み × 市場」で生まれる、新規事業の種

ワークショップでは、参加者自身が自社の経営資源を棚卸しするところからスタート。ブランド、製品・サービス、技術、顧客、営業・生産・開発機能、ネットワークなど、あらゆる資源を洗い出しながら、既存市場とトレンド市場の2つの視点から市場機会を探り、「強み × 市場」の掛け合わせによる新規事業アイデアを考えていきました。

参加者同士の壁打ちも行われ、アイデアを言語化することで、さらに思考が深まる時間に。

知財の視点でアイデアを磨く——知財の専門家からのフィードバックで、事業の可能性を広げる

ワーク後の発表では、再び北野先生(弁理士)も加わり、参加者が考えた新規事業アイデアに対して、知財の視点からコメントをいただく時間が設けられました。

「このアイデアは特許化できる可能性があるか?」

「商標登録しておいた方がいいポイントは?」

など、実際の事業アイデアと知財の結びつきを具体的に考えることで、参加者の皆さんも「知財は、事業づくりの一部なんだ」と実感された様子でした。

アイデアと知財がつながると、事業はもっと強くなる——アトツギの資源を活かし、守り、育てるために

今回のワークショップは、単なるアイデア出しではなく、「自社の強みを活かした事業づくり」と「知財による守りと攻めの戦略」がつながる、実践的な学びの場となりました。

アトツギだからこそ持っている資源をどう活かすか。

そして、それをどう守り、育てていくか。

第1回の後半は、そんな問いに向き合う、濃密な時間となりました。

当局ホームページ 次世代経営者向け知財リテラシー向上支援事業