トップページ > 施策のご案内 > 万博・SDGs > SDGsの推進 > 企業のSDGs取組事例(社会課題解決型ビジネス) > 株式会社colourloop

色で素材を循環する、廃棄繊維のアップサイクル

~株式会社colourloop~

最終更新日:令和5年4月3日

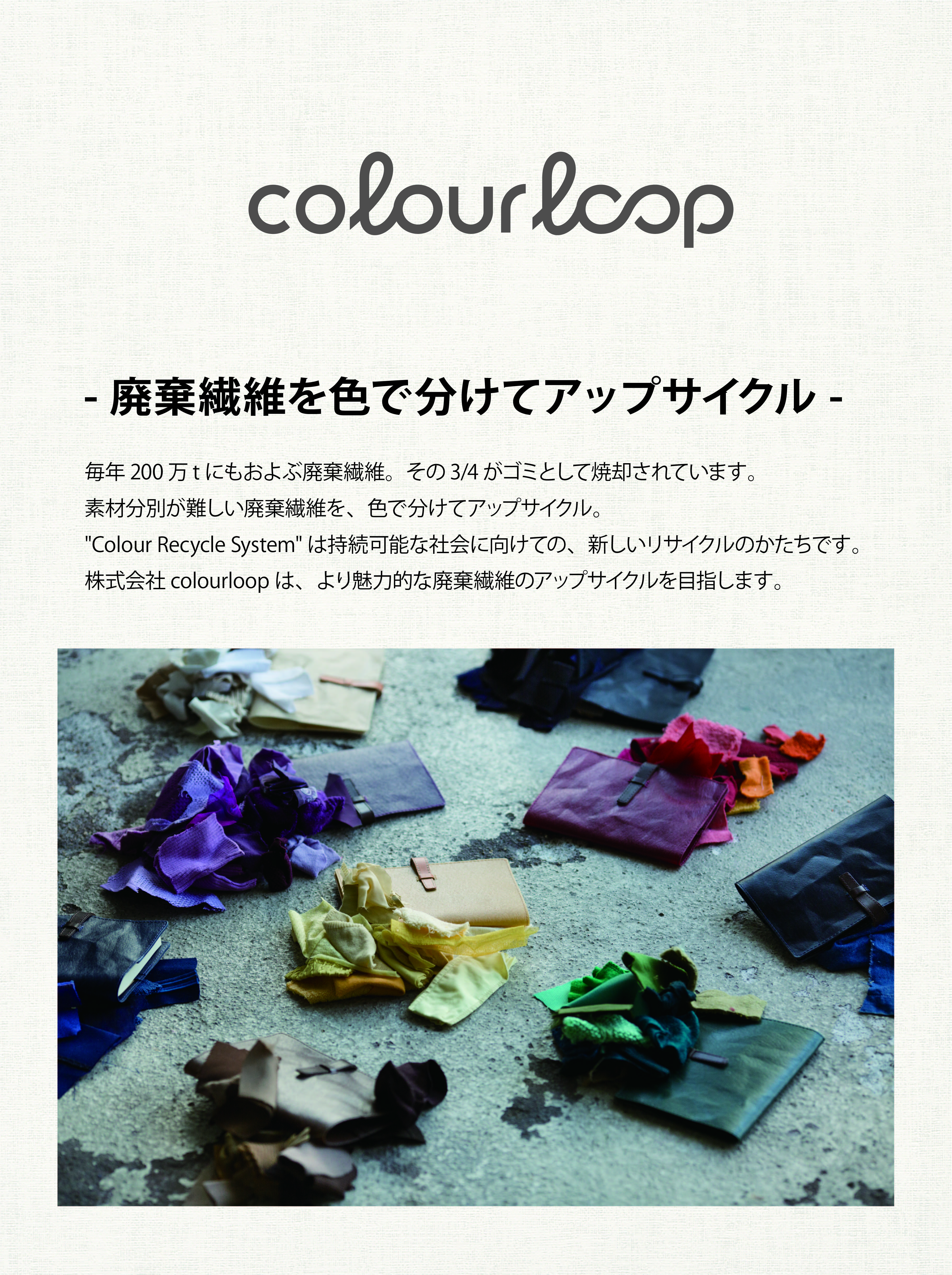

日本国内で毎年200万トンにも及ぶ廃棄繊維。その3/4がゴミとして焼却されています。そんな廃棄繊維の課題を、アップサイクルという形で解決するのが株式会社colourloop。同社は、素材分別が難しい廃棄繊維を、色で分けてアップサイクルすることにより、魅力的な新素材を開発しています。

今回は、代表取締役の内丸もと子さんから、SDGs達成に貢献する同社の取組について、お話を伺いました。

◇企業情報

代表取締役 内丸もと子さん

企業名 : 株式会社colourloop

代表者 : 代表取締役 内丸もと子

創業年 : 2019年

株式会社colourloopのホームページはこちら

事業概要:

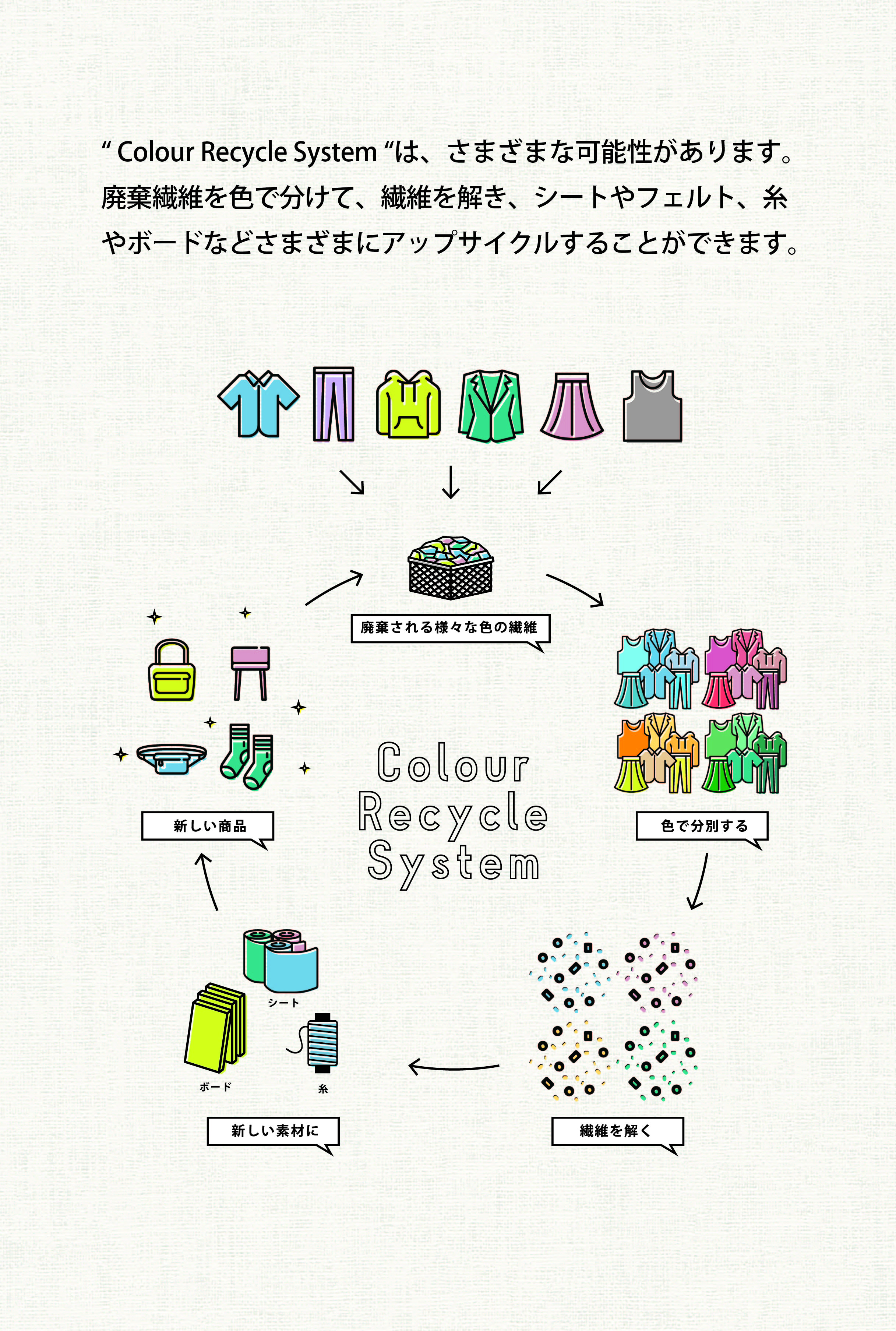

“色で素材を循環する“をコンセプトに、廃棄繊維を色で分けてアップサイクル、サーキュラーエコノミーに繋がる新しいリサイクルのかたちを提案。

“Colour Recycle System®”を使用して、廃棄繊維を色分別し、廃棄繊維を使ったからこそできる付加価値の高い素材やプロダクトを生み出し、次世代に向けての循環型モノ作りの糸口となることを目指す。

インタビュー

御社の事業内容を教えてください

故繊維の現状

当社では、素材分別が難しい廃棄繊維を、色で分別し、従来にはなかった好感度が高いデザイン性のあるアップサイクル素材を生み出しています。リサイクルだからと言って無理に購入してもらう物ではなく、素敵だと感じてもらえるものづくりを目指しています。

日本では年間200万トンの廃棄繊維が出ています。たとえばTシャツ(仮に100g/1着)で表すと、200億枚です。けれど、リサイクルされているのは僅か25%ほどで、残りは焼却等で処分されているのが現状です。このリサイクル率は、アルミ缶約98%、ペットボトル約85%と比べると、とても低いのがわかります。廃棄繊維がどこから出てくるかというと、行政で回収されたものや、中古衣料店やリサイクルショップなどの売れ残りから来ています。

廃棄繊維のリサイクルを難しくしている要因の一つは、衣類などの繊維素材は、様々な素材が混紡、混織されているからです。これは、着心地や、ストレッチ性などの機能性を高めるために生地が改良された結果でもあります。また日本には繊維リサイクル法がないのも要因のひとつと考えています。

従来の繊維リサイクルでは、主に中古衣料として東南アジアへの輸出や、工場のウエス(機械手入れ用の雑巾)、また吸音材等として使用される反毛のような産業用資材として使われています。一般消費者向けでは、軍手や、災害用毛布などに生まれ変わっていますが、消費者にとってワクワクするようなものはありませんでした。これでは消費者に繊維リサイクルに興味を持ってもらうのはとても難しいことだと感じました。

そこで、消費者にとって魅力的な素材を提供することによって、消費者の意識を変え、最終処分の減少に貢献できればと考えました。

具体的に、魅力的な素材について、キーワードは色だと考え、雑多な廃棄繊維を使用して好ましい色合いを生み出す研究をしました。そして、廃棄繊維を色分別するための数値化に成功し、環境負荷の大きい脱色工程を踏まなくとも、好感度の高い様々な色合いを作り出す技術を確立しました。この色で素材を循環する方法を、“カラーリサイクルシステム”と名付けています。

このシステムを使い、解繊した繊維から、シート化されたヴィーガンレザーや、圧縮フェルト、糸や、ボード等様々なアップサイクルしたカラフルな新素材を生み出しています。

これらの素材から、自社でブックカバーやペンケース、バッグなどのオリジナル商品を展開したり、企業と共同で商品を作ったりしています。これまでに、アーバンリサーチ様や、コクヨ様とコラボ商品を展開しています。

colourloopのPOP

廃棄繊維に着目したきっかけは?

京都でテキスタイルデザイナーをしていました。ある時、仕事の関係で繊維のリサイクルについて調べた際に、繊維リサイクルの悲惨な状況を知り、このまま作り続けることに疑問を抱きました。そして、繊維リサイクルの解決は何かと学び、研究したいと考え、働きながら京都工芸繊維大学に通いました。そして「色をベースにした繊維リサイクルシステムに関する研究」で博士(工学)を取得しました。

この研究が廃棄繊維の解決の一つの糸口になるのではと思い、さらに広く世の中に役立てたいと、共同開発チームと共に2019年に起業しました。

自社の強みは?

生まれ変わる製品に色の魅力は必須で、色が魅力的ではないとモノは売れないと思っています。その点、魅力的な色合いを出せるカラーループの技術は一番の強みだと感じています。また、廃棄繊維のアウトプットがどこに使われているのかわからないというものではなく、消費者の目に見える形で、新しい素材や製品として示すことができるので、喜んでいただいています。

今では、廃棄繊維の解消、環境配慮型の素材であるというの観点から、さまざまな企業などから相談、依頼があります。アパレルや素材メーカーの廃棄衣料・端材を回収して、新素材にする開発や、廃棄制服を自社で使用できるプロダクトへとアップサイクルする開発などもしています。

またそれを可能にしている多様なチーム構成も強みです。繊維、化学、成形加工、素材など多様な専門家やメーカーが、研究チームとして構成しています。

colourloopの製品

SDGs(社会課題)をビジネスで解決する上で、苦労した・苦労しているところは?

研究を始めた当初、リサイクルしたものは原料がタダなので安いという認識を持たれる方が多かったことです。これでは、廃棄繊維のリサイクルは進まないと感じました。なので、廃棄繊維のサーキュラーエコノミーの実現は、いかに魅力的な素材に変えられるかがポイントになると考えており、これが当社のミッションと捉えています。

その実現のために、技術面では、素材・製品開発はとても苦労しました。様々な失敗、そして多くの試行錯誤を経て技術的課題を解決してきました。

今は生産体制の構築を模索しています。当社は大学発ベンチャーで研究開発時に大学にある機材を用いて様々なプロトタイプを開発してきました。現在、それを実装していくための協力工場を見つけるところから始めています。また、繊維のアップサイクルには様々な工程が必要で、ある程度のコスト削減や品質の向上のためにも、一環でできるプラットフォームができればと思っています。

事業に取り組んできた中で変化したものは?

近年アパレル業界だけでなく、様々な業種で、SDGsを意識する企業は増えてきているように感じます。業務用のリネン類やインテリアテキスタイル、企業の制服など繊維にまつわる素材開発の相談がよく入るようになりました。カラーループでは、目に見える形で廃棄繊維をアップサイクルできるので、そういう点もSDGsへの取組をアピールしたい企業にとって、メリットになるのではと思っています。

コラボ商品

今後の展望を教えてください

現状は、なかなか生産できる工場が見つからない上、工場は、工程ごとに別々の場所に散らばっています。そのために、製造コストや配送コストが大幅にかかっています。それを解決するために、一貫でモノ作りが行えるシステムやプラットフォームができればと思っています。そうすることで、製造コスト・時間を削減でき、不具合への対応もしやすくなります。

また今後、色分別工程なども機械化できればと考えています。

御社が目指すSDGs2030年はどんな姿ですか?

会社ロゴ

当社では、廃棄繊維を使ったからこそできる魅力的な素材やプロダクトを開発し提供しています。リサイクルだから無理に購入してもらう物ではなく、素敵だと感じてもらえるモノ作りを目指しています。

SDGsの12番「つくる責任つかう責任」にもありますが、将来的には、このような技術やアップサイクルの概念が広がり、素材や服などを作るメーカーから、それを買う消費者の方まで、自然に素材の循環を考えていける世界になっていけばうれしいです。

このページに関するお問い合わせ先

近畿経済産業局 総務企画部 2025NEXT関西企画室

住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44

電話番号:06-6966-6003

FAX番号:06-6966-6073

メールアドレス:bzl-kin-kansaikikaku@meti.go.jp