トップページ > 施策のご案内 > 万博・SDSs > SDGsの推進 > 企業のSDGs取組事例(社会課題解決型ビジネス) > サグリ株式会社

衛星データとAIを用いて、農業経営の発展と脱炭素社会の実現に貢献

~サグリ株式会社~

最終更新日:令和5年4月3日

耕作放棄地の増加、DX化の遅れ、農業従事者の高齢化など農業における課題は様々です。それらの農業課題を、解決するのがサグリ株式会社。同社は、「人類と地球の共存を実現する」をビジョンに、アプリケーションの開発や脱炭素ビジネスの展開を行っています

今回は、代表取締役 CEOの坪井俊輔さんから、SDGs達成に貢献する同社の取組について、お話を伺いました。

◇企業情報

代表取締役 CEO 坪井俊輔さん

企業名 : サグリ株式会社

代表者 : 代表取締役 CEO 坪井俊輔

創業年 : 2018年

サグリ株式会社のホームページはこちら

事業概要:

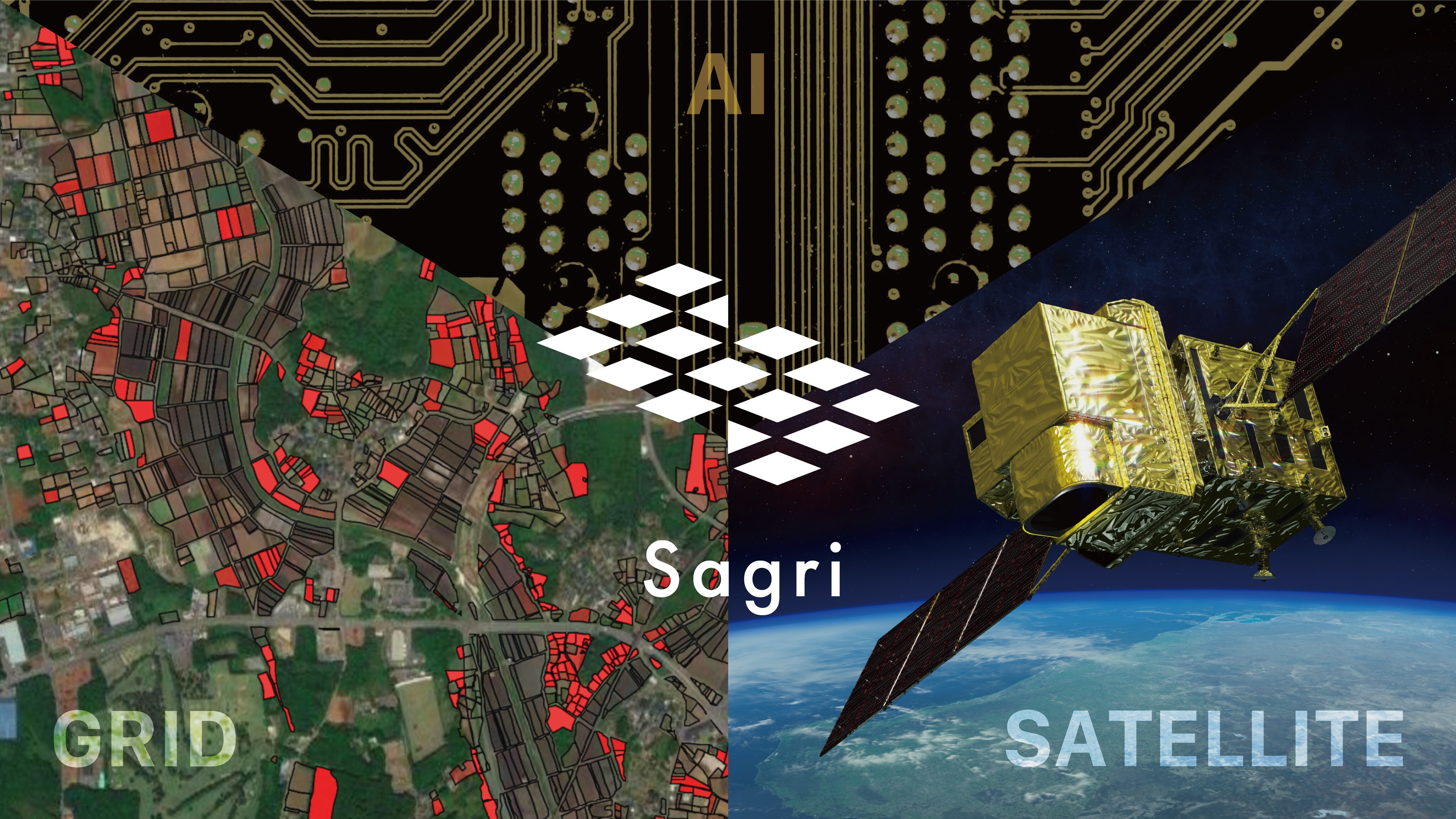

衛星データ(SATELLITE)×機械学習(AI)×区画技術(GRID)を組み合わせ、農業課題と環境課題の解決を目指すベンチャー企業。

衛星データを用いた農地パトロール調査の効率化ソリューション”アクタバ”を開発し、全国の市町村農業委員会へ展開。

インタビュー

御社の事業内容を教えてください

当社では、衛星データを用いて農業課題を解決する事業を行っています。

日本の行政課題である耕作放棄地は、25年で2倍に増加しており、目視確認を行う行政職員の負担となっています。また、紙の台帳や地図を用いて確認や作業を行っていることから、DX化が求められています。

そのような現状を踏まえ、商用可能で無償で利用できる衛星データに目を付け、サービス化を行った「アクタバ」というアプリケーションを展開しています。このアプリケーションによって、目視調査や作業時間を大幅に削減することに成功し、結果として、これまでに約50の自治体と導入・実証を進めています。その他にも、「デタバ」というサービスも展開しており、作付け銘柄や面積についても、目視ではなく衛星で確認することが可能です。

行政現場のDX促進に加えて、農業現場のDX促進にも取り組んでいます。これまでアナログだった農地の圃場確認や土壌分析を、衛星データとAIでデジタル解析するサービス「Sagri」を開発しました。

これらのサービスは海外展開も進めており、インドの農協への展開や、タイ農業協同組合省やインドHP州政府への技術提供を行っています。さらに近年では、衛星データによる土壌分析を活用し、農地から排出される温室効果ガスの削減量や、吸収量を評価し、カーボンクレジット化することで、脱炭素社会の実現を目指しています。

展開しているアプリケーションサービス

ビジネスモデルとの出会いは?

農家は、世界の労働人口の中でも最も従事者数が多い産業です。教育を行うためにルワンダに行った際、親が農家である子供たちの多くが、中学や高校などに通えていない現状を目にしたことで、途上国の農業課題を解決しようと思うようになりました。その思いに対し、無償で商用利用することが可能な衛星データを使えば、世界中のどの農地でも土地を確認することができ、営農情報を提供できると思い事業をスタートしました。

脱炭素ビジネスは、農家の所得を安定させるための事業として、スタートしました。当初は、どうビジネス化していくかが見えなかったのですが、ボランタリークレジットとして、農家の臨時収入になり得るということで、自分の中で納得することができ、事業化を実現しました。

SDGs(社会課題)をビジネスで解決する上で、苦労した・苦労しているところは?

まず、衛星データやアグリテックという分野での成功事例が少ないことです。成功事例がないので、創業時から本当に儲かるのか、成長するのかと思われてきました。また農家のことについて、あまり考えていない人が多いことも苦労した点の1つです。当社のサービスは、toC向けではなく、toB向けを想定しています。海外に比べ、日本のアクティブユーザーも少ないので、イメージが伝わりづらく、共感を得ることができてもそれを行動に移せる人はまだまだ少ないのが現状です。

脱炭素の領域で言えば、農業分野では農地転用による太陽光発電の設置やバイオマス発電などの省エネルギー分野が主流で、農地利用による排出量削減、ネガティブエミッション技術に取り組むプレイヤーがほとんどいないことですね。多くの企業や自治体で、カーボンニュートラル実現に向けた部局などが作られているものの、実効的に何かに取り組んでいる事例は農業分野だと非常に少ないです。海外でルール化されたものを見て、国内でどのように実装していくかが、苦労しているところであり今後の課題でもあります。スタートアップが大企業を動かそうとしても、なかなか動いてくれないので、まずは海外で大きな結果を出すしかないと思っています。

事業に取り組んできた中で変化したものは?

良いことはしているけれども、儲からないと従来考えられていた社会課題解決の事業において、ビジネスとして儲けることがスタンダードになってきたことは大きな変化です。SDGsやソーシャルインパクトに対する意識・理解が高まってきたことで、投資がつくようになりました。

「脱炭素」という一領域で言えば、理解は進んできているものの、まだ実行に移していない人が多いです。しかし徐々に、取り組むことがスタンダードな状況へと、移り変わってきているように感じています。どこかでインパクトが起きて、社会の構造が変化した際に、僕たちのやってきたことが大きな変化を作る、そんな可能性を秘めた分野だと思って、事業に取り組んでいます。

自社の強みは?

グローバル起点であることは、創業のきっかけでもあり強みだと感じています。経営陣もみんな海外で事業をやりたいという思いがあり、英語を話す能力も備わっています。

また、プレイヤーが少なく、第一人者として事業を進められることも強みと認識しています。衛星データやビックデータ・AIといった技術単体で何かしようとする人は数多くいるものの、社会課題解決となかなか紐付かないとよく言われます。しかし私はそれを得意としており、そこから生み出したモデルには特許性があり、権利化もできます。事業がガバテック・リアルテック・スペースアグリテックといった複数の分野にまたがっていて、それらの分野が急成長していることも追い風となっています。

サグリのテクノロジー

今後の展望を教えてください

国や都道府県・市町村をつなげる役割を果たしていきたいと思っています。国のルールメイキングについて僕自身は理解できますが、市町村との間にはまだまだギャップがあるように感じています。そのギャップを民間が埋めることで、日本の農業課題を解決するようなプラットフォームにしていきたいです。既存のアプリケーションを普及させながら、そのプラットフォームを国に使ってもらうことで、全市町村にアプローチをかけられるようにすることが第一歩だと思っています。

また、衛星から解析する情報を一筆ごとの農地に展開できるアプリケーションを、あらゆる農家がアクセスできるようにし、日本そして世界の農家がデータを活用した農業を実現できるようにしていきたいと思っています。これらを通じて、農業分野と行政現場の衛星データを利用した「見える化」が進むので、最終的にはスマート農業と言われる領域に進めていきたいです。機械が肥料を自動でまくとか、ドローンで追肥をする・ドローンで農薬散布を自動でやる。これらを、データとかけあわせて行うことがセカンドステップです。

最終的ステップとして脱炭素があると思っているので、現在、タイやインドで先行して行っている事業を、国内に戻していきたいです。脱炭素のニーズが高まっている時代に、海外でのエビデンスを持って、炭素固定やメタンガスの廃止削減に貢献できると思っています。

御社が目指すSDGs2030年はどんな姿ですか?

主要メンバー

スマホを開いたときに、農家がよく見るアプリが「Sagri」になっていたら嬉しいと思います。もう少し欲を言えば、農家がボタンを押すと、そこに対して勝手にドローンが飛んでいくとか、機械が動き始めるといったことが2030年には、実現していればと良いと思っています。

このページに関するお問い合わせ先

近畿経済産業局 総務企画部 2025NEXT関西企画室

住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44

電話番号:06-6966-6003

FAX番号:06-6966-6073

メールアドレス:bzl-kin-kansaikikaku@meti.go.jp