トップページ > 施策のご案内 > 万博・SDGs > SDGsの推進 > 企業のSDGs取組事例(SDGs貢献ビジネス) > マココロ株式会社

食品ロスの削減、安心安全な食の提供を通じて社会に貢献するビジネスを展開

~マココロ株式会社~

最終更新日:令和5年4月3日

印象的な社名のマココロ株式会社は、現社長が2016年に新たなビジョンを掲げ、第二創業された会社です。マココロの「マ」とは、「間」という人や物との様々な関係性や雰囲気を重んじ、自分の中から湧き起こる衝動心を持つという意味を表しているとのことです。

「『経済性』に加えて、『社会性』『主体性』も同じくらい重要視しているので、経済性と社会性が担保されるなら、社員がやってみたいと思う事は自由にチャレンジしてもらっています。」という栗田社長と、有馬店長にお話を伺いました。

◇企業情報

企業名 : マココロ株式会社(大阪府寝屋川市河北東町1-25)

代表者 : 栗田 太樹

設立年 : 1965年

(概要)

「四國うどん」、とんかつ専門店「かつ辰」を大阪府内に5店舗展開。社員やインターンシップ生発案のプロジェクトを積極的に採用し、福祉作業所で栽培された無農薬野菜の使用や、食品ロスの削減に取り組むことで、食を通じた社会に優しいビジネスを実践しています。

1.インタビュー

SDGsに向けて、どんな取組をされているのですか?

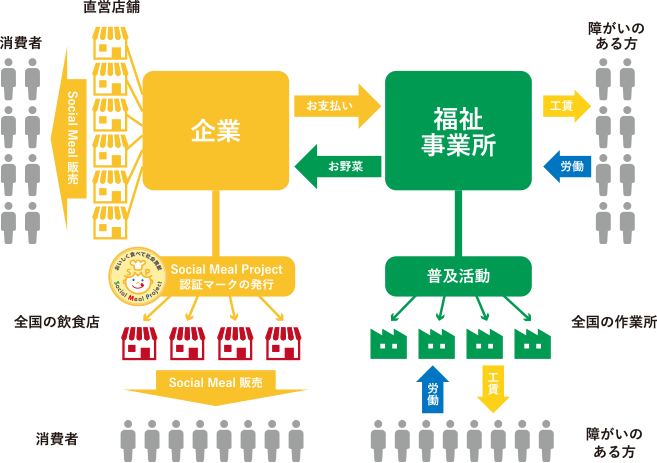

当社の若手社員が発案したSMP(Social Meal Project)というプロジェクトがあります。当時20代だった社員が日々の業務や自ら学んだ気づきを元に立ち上げ、当社とは別に活動しているものですが、当社も本プロジェクトに参画しています。

これは、福祉作業所で栽培する無農薬野菜を仕入れて店舗で使用することで、来店客に安心安全で美味しい食事を提供するとともに、障がいのある人々の賃金向上にも貢献する試みです。当社の店舗では、ネギ、キャベツ、キノコ、米、クッキーを福祉作業所から仕入れています。食材によっては大量に必要なものもありますので、大量の注文でも対応出来る作業所を選んだり、複数箇所から仕入れたりしています。ビジネスパートナーとして一緒に仕事が出来る作業所というものは、実は多くあるんです。私自身も、そういう目線で世の中を見るようになって初めて知りました。

作業所との価格交渉はシビアにしています。そこは社会貢献だからといって高い価格で仕入れることは敢えてせず、お互いwin-winになるように折り合う点を模索します。どちらかが妥協してしまうと、その関係性は後々必ずひずみとなって持続しませんから。だから、どちらかが犠牲にならないように気をつけています。

当社は飲食店を展開しているので、食品ロスの問題は重要です。もちろん昔から認識していましたが、どうやって取り組んでいいか分からなかったんです。それで、まずは現状を知るため、毎日店舗から出る食品ロスを計量することから始めました。昼と夜のピークが終了した後、1日2回量っています。主に、キャベツ等の野菜の端材や食べ残しが多いですね。こうして食品ロスの重さを量り、見える化することで、社員も食品ロスが出ないように気をつけるようになりました。

他にも、インターンシップ生が「全て食べきったら次回使えるドリンク券」を発案し、期間限定で配布していたこともありますし、現在も、お茶碗は小さくし、食べたい人は何度でもおかわり自由にすることで、なるべく食べ残しを減らす努力をしています。

また、食べ残された物を見ていると、どうしても共通して残されるものってあるんですよね。そういうメニューは量を減らしたり、別の物に変えて残されないようにしたりもしています。例えばお漬け物。どうしても残されがちなので、現在ではふりかけに変えました。当店のお漬け物は自社で漬けた自信作だったので、それは少し残念なんですけどね。

社員の気づきという点では、社員に、毎週順番に自身のSDGsライフを語ってもらう場を設けています。どんな小さなことでも、プライベートでもいいので実践したことを社員の前で話してもらいます。これによって、社員にSDGsを自分事として関心を持ってもらうことが狙いです。発信して「それ、いいですね!」と他者から認めてもらうとモチベーションの向上に繋がるようで、社員のSDGsに対する意識が上がってきたように思います。既に、店長レベルまでは実施しましたが、これをパートも含めた全社員に拡げ、SDGsの意識を隅々まで行き渡らせたいと思っています。

SDGsの取組をはじめたきっかけは?

出汁をとった後のいりこも

味付けをしてふりかけに。

先代が子供の頃に戦争を経験した世代だったので、「もったいない」という言葉は常に飛び交っていました。なので、社内ではごく自然に「もったいない」を減らす土壌が培われていたと思います。その後、経営者同士の勉強会などで様々な方と知り合う中で、少しずつ社会貢献をしながらビジネス展開することを考えるようになっていきました。人との出会いが大きいですね。

SDGsに取り組んでみて、変化したものは?

コロナもあって、ここ1~2年で社会は大きく変化しました。結果、SDGsも理解が一気に進んだと思います。4、5年前は、SDGsと言っても社内ですら「何それ?」といった状況でしたが、今ではすっかり定着しています。

来店客の食べ残し削減への意識も、年々高まっていると感じます。「残ったので持って帰りたい」と言われることも増えましたし、食べる前から予めメニューの量を聞いて、それに応じてメニューを決めるとか。なるべく残さないようにと思ってくれるようになっているのだと分かります。

今後の方向性を教えてください

当社はとんかつ専門店を展開していますので、家畜の二酸化炭素排出問題は気になるところです。そこで、肉の代わりに大豆ミートを使ったミンチカツを提供してみようと計画中です。まずは期間限定で実施し、反応を見てみたいと思っています。

あなたの目指すSDGs2030年はどんな姿ですか?

マココロ株式会社 栗田社長

みんなが思う「世界」が狭くなってきていると感じます。受験に失敗したらもう世界は終わりだと思ってしまう子供がいたり、自社のビジネスだけを考えて自然を破壊しても自分に降りかからなければなんとも思わなかったり。「自分の世界」が小さいからそうなるんですよね。

今は希望より不安が大きい世の中です。動きも速いですし。だからみんな、何かしら無理をしながら生きていると思うのです。

2030年にはもっと各々が自然体で、生き生きと生きられるような姿になっていればいいですね。人が手入れをしている里山は、人が全く手を入れない原生林より多種多様な動植物が育つそうです。そんな里山のように、少しだけ企業が手を加えることで様々な個性を持つ社員が楽しく自分らしさを発揮しながら働き、それが会社の成長にも繋がる。当社では、そんな環境作りを醸成しようと心がけているのですが、当社がそんな自然体で生き生きと社員が働く会社のモデルケースになっていれば、なお嬉しいですね。

|

栗田社長に、SDGsに向けた取組を進める上でのポイントを伺ったところ、「取組が会社の負担にならないようにすることですね。SDGsを目指すことで稼げるようにすること。ビジネスなのでそこは重要です。」とのことでした。 また、「急激に改革しようとせず、一歩ずつ歩むことも重要です。無理せず背伸びもせず。そうやって3~4年もやっていると、やがて社内にも定着するので焦らないことです。」というアドバイスもありました。 小さな一歩でもいいので、今出来ることを出来る範囲でまずはやってみて、それを続けていくことが重要だと改めて認識させられました。(2021年11月10日) |

2.このページに関するお問い合わせ

近畿経済産業局 総務企画部 2025NEXT関西企画室

住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44

電話番号:06-6966-6003

FAX番号:06-6966-6073

メールアドレス:bzl-kin-kansaikikaku@meti.go.jp