トップページ > 施策のご案内 > 万博・SDGs > SDGsの推進 > 企業のSDGs取組事例(SDGs貢献ビジネス) > スパイスキューブ株式会社

省スペースで低価格の植物工場が農業を変える

~スパイスキューブ株式会社~

最終更新日:令和5年4月3日

電気と水だけで野菜を作る植物工場。露地物の方が栄養価は高いと思われがちですが、実は植物工場で適切に育てられた野菜の方が栄養価に優れ、味も濃いそうです。

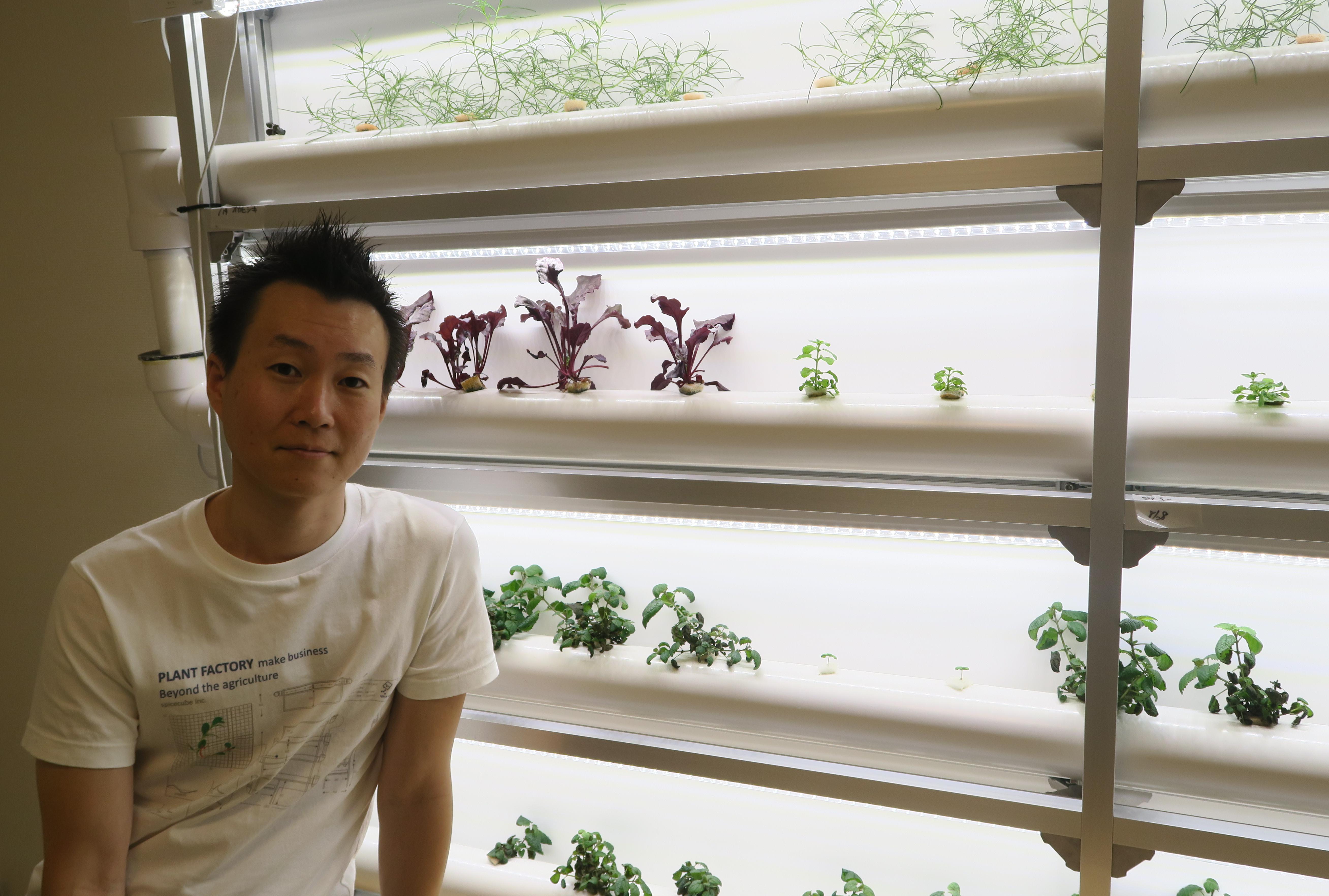

自らを「農業オタク」と呼ぶスパイスキューブ株式会社の須貝翼社長は、これまでは資本力のある会社しか参入できなかった植物工場ビジネスを中小企業でも気軽に参入し、あちこちで農業が営まれるような世の中にしたいと奮闘しています。今回はその須貝社長にお話を伺いました。

◇企業情報

企業名 : スパイスキューブ株式会社(大阪市西区新町2-11-15)

代表者 : 須貝 翼

設立年 : 2018年

(概要)

植物工場で栽培した野菜の販売と、植物工場の事業化を支援するベンチャー企業。消費地に近い都市部の省スペースでも設置出来るため、収穫した野菜の運搬距離を短縮し、CO2の排出抑制に貢献しています。また、大阪市内の障がい者支援グループホームと連携し、障がいのある人々が植物工場で野菜を栽培。そこで生産された野菜は大阪府下の飲食店に提供されるなど、農業と福祉とが連携した農福連携ビジネスとしても展開しています。

1.インタビュー

SDGsに向けて、どんな取組をされているのですか?

低価格・省スペースでも導入出来る植物工場の事業化支援をしています。当社の植物工場設備は畳一畳分のスペースがあれば設置可能で、肥料を溶かした水を循環させるだけなので、電気と水があればすぐに開始できます。省スペースというのが重要で、価格を抑えられるという理由もありますが、畑のない都市部や会社の遊休施設、究極的には普通の家でも設置することが出来るようになります。私自身、自宅の2階に装置を設置していて、子供と一緒に野菜を栽培しています。そんな植物工場をこれから導入しようという企業や施設に、ただ設備を販売して終わりではなく、その後もビジネスとして持続できるよう販路開拓支援等のアフターサービスやコンサルティングも行っている点が当社の強みです。

これまでのお客様の中には、会社の一角に設置して野菜を栽培し、社員食堂で提供されている所もありますし、障がいのある人々の就労支援として植物工場を導入されたグループホームもあります。植物工場での作業はシンプルで、特別なスキルも必要ありません。また、人と接する機会も少ないので、他人とのコミュニケーションが難しい方でも就労可能ですし、危険もないのでお年寄りでも作業できます。全ての方に働く環境を提供出来るビジネスだと思っています。

また、当社の子会社では植物工場で栽培した野菜を販売しています。植物工場の強みを活かして、省スペースで色んな種類の野菜を同時に栽培できますので、それらをミックスして袋詰めにし、そのままサラダに使えるサラダパックとしてレストランなどに販売しています。そうすることで単体の野菜より付加価値を上げ、収益を確保しています。レストランでは洗わずそのまま提供出来ますから時間と手間を削減しますし、虫や雑菌がいませんので鮮度が長持ちします。露地物だと2~3日しかもたない野菜も、植物工場で栽培したものは2週間ほど新鮮な状態で食べることが出来ます。コロナ禍で外食産業が大打撃を被った時、レストランでは露地物の野菜だとすぐに傷んでしまって廃棄せざるを得なかったそうですが、当社の野菜は傷まず、捨てずに済んだと喜んでいただきました。食品ロスにも貢献出来るんです。

SDGsの取組をはじめたきっかけは?

私はいわゆる「農業オタク」だと自分では思っています。社会人になり、サラリーマンとして働いていた時も、会社で働く傍らでトマト農家に弟子入りし、夏休みのたびに通ってトマト作りに従事していました。その時、生産者がどれだけ苦労して美味しい野菜を作っても、その野菜の味よりも相場価格でしか評価されない現場を目の当たりにし、どうにかして日本の農業を生産者の努力が報われる産業にしたいという思いを強めました。

また、私が以前勤めていた会社も植物工場事業に参入したのですが大きな赤字となってしまいました。従来の植物工場はまずプラント自体がすごく高く、イニシャルコストに多額の費用が必要でした。さらに設置した後も、365日24時間常に空調を稼働させないといけないですし、野菜に照射するLEDライトも必要ですから、ランニングコストも結構かかります。ですので、作った野菜は高価格で販売しないと採算が合わなくなるのですが、その販路開拓が最も難しいんです。プラントはプラント業者が導入してくれますが、当然、販路開拓まではフォローしてくれません。そのためせっかく作った野菜もなかなかうまく売れず、素人が植物工場をビジネスとして採算に乗せることの難しさを痛感しました。

そこで、何とか低コストで植物工場を事業化し、付加価値が高くて美味しい野菜を作れないかと考え、2016年に大阪府立大学で植物工場について学んだ後、2018年に当社を立ち上げました。

SDGsに取り組む上で、苦労したところは?

資金繰りですね。ビジネスとして持続出来なければSDGsに貢献も出来ませんから。

当初はなかなか思うように販路開拓出来ず、倒産寸前まで追い込まれたこともありました。その時は、数か月後に植物工場を建設したいと言っていた不動産会社が先払いして当社を助けてくれました。おかげで今も事業を続けることが出来ています。

当社は公的支援も大いに活用しています。国や自治体ごとに様々な補助金メニューがありますので、補助金マニアになるくらい調べてます(笑)。調べた上で、使えそうな補助金メニューには積極的に申請します。立ち上げ当初のベンチャーは本当に資金繰りに苦労しますので有り難いです。本当にいろんな方に助けてもらい、支えてもらっているということを日々実感しています。

もちろん金融機関や公的資金に頼るだけではなく、自らも新規事業を検討していそうな業界を調べ、泥臭いアプローチもして販路先の開拓に汗をかいてきました。そうやって開拓し、ご縁のあったお客様の中には福祉施設を運営する企業もあります。そのようなお客様からは「障がい者の方々の就労訓練の機会を、低コストで安全な室内農業で創出したい」というニーズをいただくこともありますので、大がかりな植物工場ではなく小さな水耕栽培装置を提供することもあります。お客様の導入目的や環境は多種多様ですので要望に一つ一つ対応するのは大変ですが、その細やかなニーズに応えていくことでお客様との信頼関係を構築できるように努めています。

今後の方向性を教えてください

野菜の自動販売機を設置したいですね。今までは企業をターゲットとしたB to Bビジネスでしたが、おしゃれな自動販売機でおしゃれな野菜をB to Cスタイルで販売してみたいと思っています。

他にも、飲食業と農業のコラボとして、カフェもやってみたいですね。カフェの中に植物工場を設置して、お客さんに農業体験をしてもらいながら美味しい野菜を食べてもらいたいと思っています。

SDGsの流れが当社にとっては追い風になっています。17のゴールのほぼ全てに貢献出来るビジネスだと思っていますが、より一層貢献すべく、当社の工場でCO₂を野菜に吸収して貰いながら使用する電気を太陽光発電でまかなえないかと考えています。自然に優しい電気を使って野菜を栽培する。そんなことも目指したいですね。

あなたの目指すSDGs2030年はどんな姿ですか?

スパイスキューブ株式会社 須貝社長

まずは、その前の2025年大阪・関西万博を目指しています。今よりさらに植物工場の装置をスリム化させ、万博のパビリオンの壁や天井に設置して野菜畑のトンネルのような構造物に変えて近未来型のアグリロードみたいなものができないかと思っています。

野菜の中を人々が通るようなイメージです。そうすることでパビリオンもSDGsに貢献していることをPR出来ますが、何より楽しくないですか?そんなことやってみたら。

植物工場を前に人々が集い、農作業しながらおしゃべりする。植物工場が地域コミュニティの場になり得ます。コロナ禍に見舞われている今、人と社会の関係性が変化してきていますが、SDGsを通じて、人と社会の在り方について今一度考えてもらいたいですね。

|

植物工場はCO2を吸収しますし、輸送距離が短ければCO2排出量も削減します。農業に適さない土地でも電気と水があれば食料を生産でき、しかも安定的に供給出来るので飢餓を回避出来ます。また、全ての人々に等しく働きがいやコミュニティの場も提供出来るなど、一つのビジネスで複数の課題解決に貢献出来る技術です。 まさに、自然と調和しながら経済発展をもたらす技術であり、SDGsが目指す「すべての人に豊かで充実した生活を提供すること」に繋がるものです。同社のように、これまでは解決することが難しかった課題も、新たな技術を使って解決を目指す社会課題解決型のスタートアップが次々に立ち上がることを願っています。(2021年12月17日) |

2.このページに関するお問い合わせ

近畿経済産業局 総務企画部 2025NEXT関西企画室

住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44

電話番号:06-6966-6003

FAX番号:06-6966-6073

メールアドレス:bzl-kin-kansaikikaku@meti.go.jp