トップページ > 施策のご案内 > 商業・流通・物流 > 商業振興 > 報告レポート(1)令和6年度商店街・まちづくりのブランディングを考える実践型ワークショップ事業

報告レポート(1)令和6年度商店街・まちづくりのブランディングを考える実践型ワークショップ事業

最終更新日:令和7年3月13日

令和6年度商店街・まちづくりのブランディングを考える実践型ワークショップ事業を開催!

近畿経済産業局では、商店街・まちづくり支援として、地域の個性や多様性を伸ばし、エリア価値を高める取組への支援を行っています。先進的な取組が生まれている一方で、「商店街をアピールしたいけど、何をすればいいのか分からない」といった悩みやお困りの声を聞くことがありました。エリアの価値向上に取り組む商店街を増やしていくためには、地域特性に応じた商店街のブランディング手法(気づき、マインド、実際に活動する組織体制のあり方など)を、モデル的に整理し、近畿地域の商店街に横展開をすることが重要であると考えました。

そこで、令和6年度は、まち・商店街に関わる様々なメンバーが、自分達のまち・商店街について話し合い、「魅力」や「良さ」を再認識し、その「魅力」や「良さ」を地域にも共有できるよう「言語化」をして、まち・商店街の「ありたい姿・なりたい姿」を描き、道しるべとなる「ブランド」とそれを実現するための「アクションプラン」を考える、ワークショップを開催しました。

この事業は、まち・商店街の「ブランド」と「アクションプラン」を考える、全4回の「ブランディングワークショップ」と、ワークショップでの成果を発表する「成果発表会」の2部構成で実施しました。

事業の様子について、2回に分けてご紹介します。第1回は、「ブランディングワークショップ」について開催報告をお届けします。

ブランディングワークショップの概要

日程・回数

全4回(令和6年11月~令和7年1月)※約2週間に一度のペースで開催

参加商店街

(1)地下鉄あびこ中央商店街(大阪府大阪市住吉区)

(2)ありがとう神戸プロジェクト実行委員会(仮)(兵庫県神戸市中央区)※元町商店街・三宮本通商店街・三宮高架商店街・神戸市商店街連合会・川崎重工・神戸市役所の連合チーム

(3)道明寺天神通り商店街(大阪府藤井寺市)

(4)泉大津中央商店街(大阪府泉大津市)

参加者

商店街メンバーに加え、商工会、自治体などの職員も参加

講師

株式会社地域環境計画研究所 代表取締役 若狭 健作 氏

弁理士法人ととせ・ももとせ 代表 弁理士 齊藤 整 氏

独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)参事/知財活用支援センター 地域支援部 企画調整役 佐藤 浩昭 氏

灘中央市場協同組合 理事長 武長 一仁 氏

mottif lab 代表 坂本 友里恵 氏

ブランディングワークショップのポイント

今回のワークショップを開催するにあたり、参加商店街が自分達のまち・商店街について見つめ直し、「ブランド」を考えていただくために3つのポイントを設定しました。

地域特性の違う4つの商店街が1つの会場に集まり、議論することでお互いを刺激しあう!

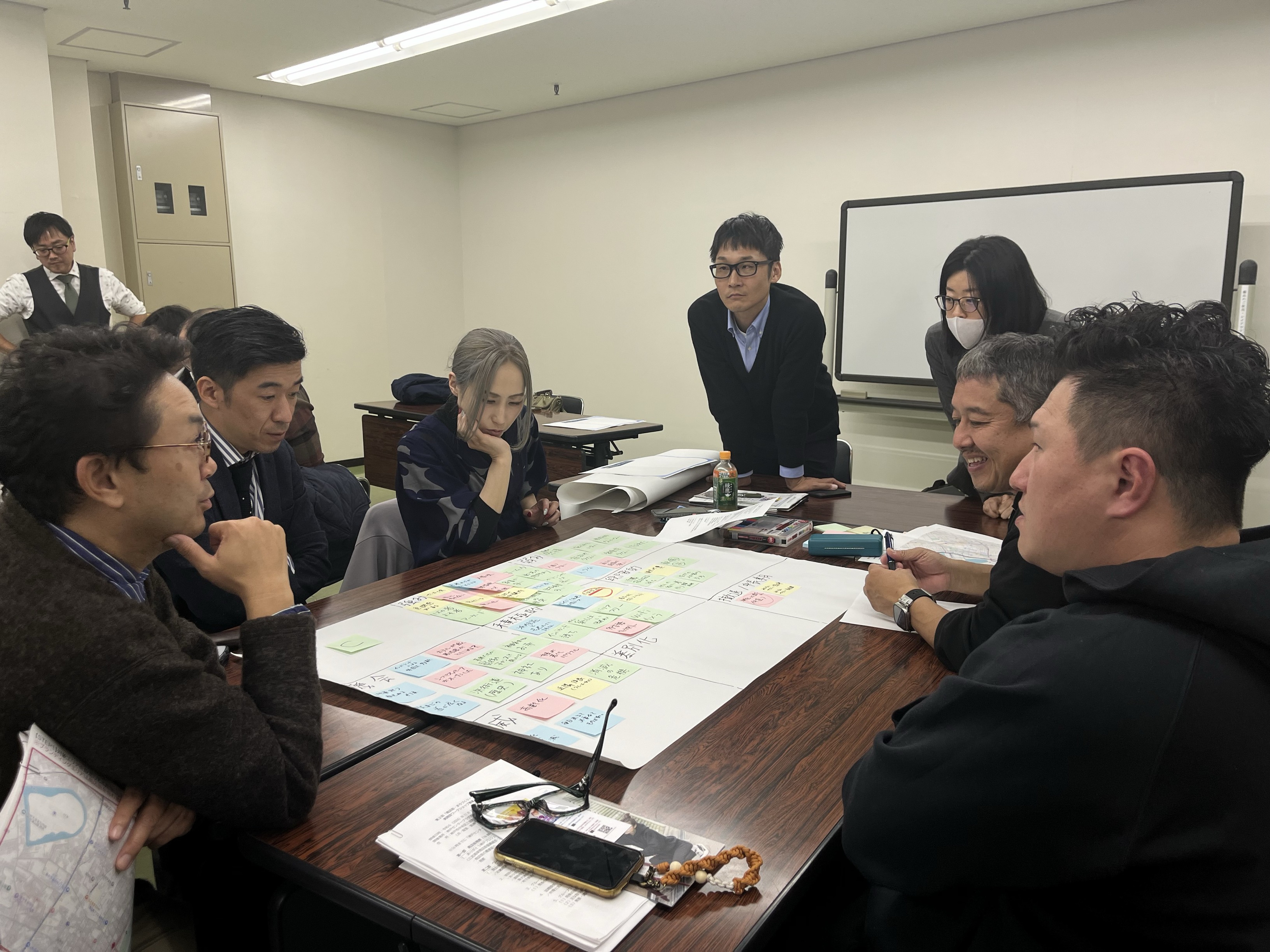

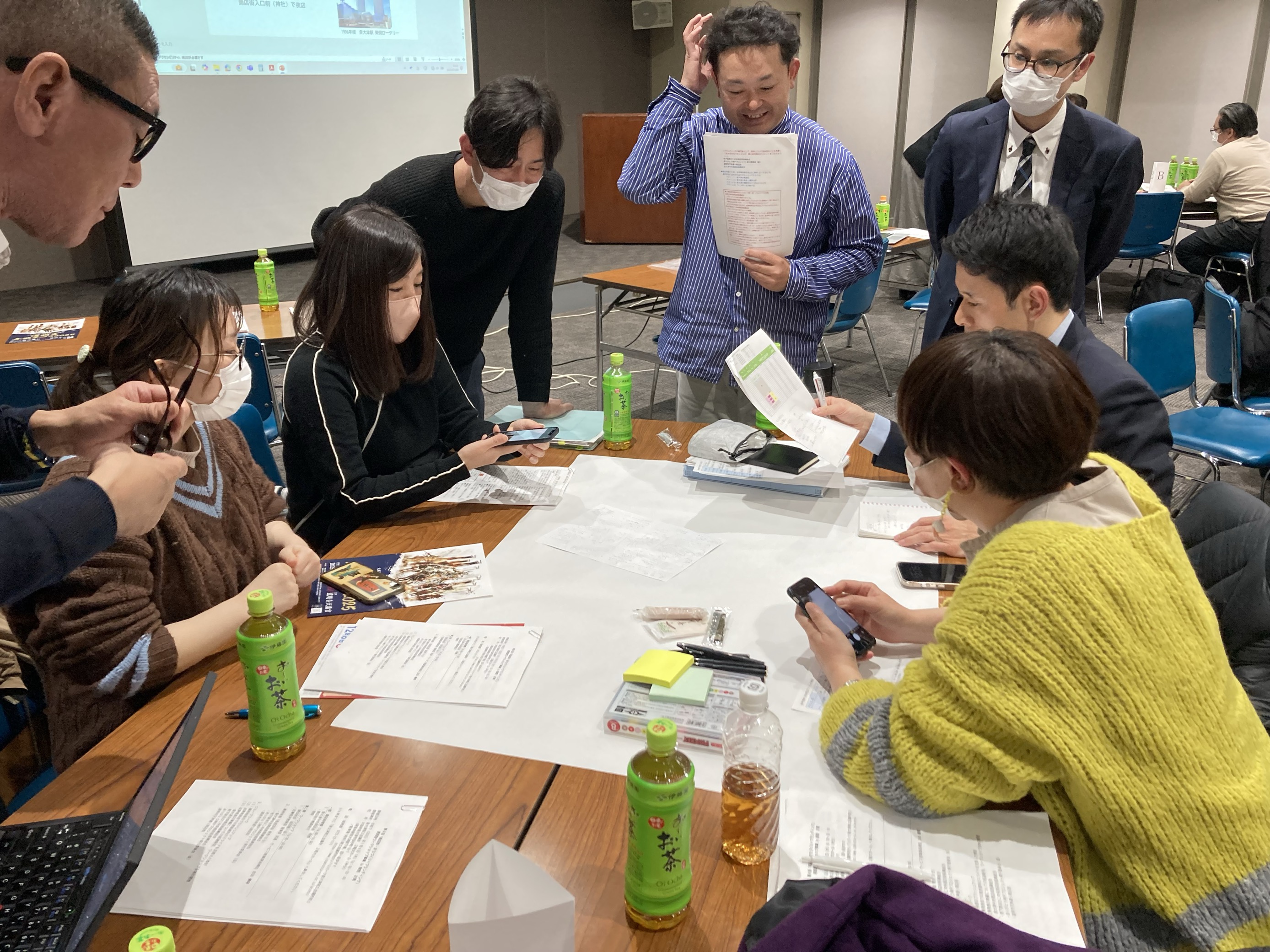

神戸、大阪から地域特性の異なる4つのまち・商店街が参加しました。全4回のワークショップは、各回それぞれのまち・商店街に会場を移し、実際のまち・商店街の様子を見学してから、グループワークを行いました。グループワークでは、自分達の商店街メンバーだけではなく、他の商店街のメンバーとごちゃまぜになりながらそれぞれのまち・商店街についての議論をしました。

各商店街を実際に訪れることで、まち・商店街の空気感やそこに暮らす地域住民と商店街の関係などを肌で感じてもらい、地域特性の違う商店街同士だからこそ気づいた、まち・商店街の魅力や特徴などについて意見を出し合いました。

各参加商店街は、商店街・まちづくりに携わる様々なメンバーが参加!

各商店街の参加メンバーは、商店街の関係者だけではなく、商工会、商工会議所、自治体、金融機関、まちづくり会社など、まち・商店街に携わるメンバーでチームを組むように設定しました。まち・商店街に対して、様々な関わり方をしているメンバーが集まって、まち・商店街のありたい姿について、活発な議論を行いました。

「商店街・まち×ブランディング」と「知財×ブランディング」!

商店街活性化、まちづくりの先進事例キーパーソンから商店街・まちの「ブランド」を検討する際の留意点や注意点を学びました。また、「ブランド」を推し進めていくために、いざキャッチコピーやマスコットキャラクターを作ったものの、実はすでに商標登録されており、権利侵害で訴えられた…などとならないように、知財面で気をつけるべきことを学びました。

4回のワークショップで商店街がどのように検討を重ねていったのか、お伝えします。

第1回:令和6年11月14日(木)16時~20時 @プラザあびこ

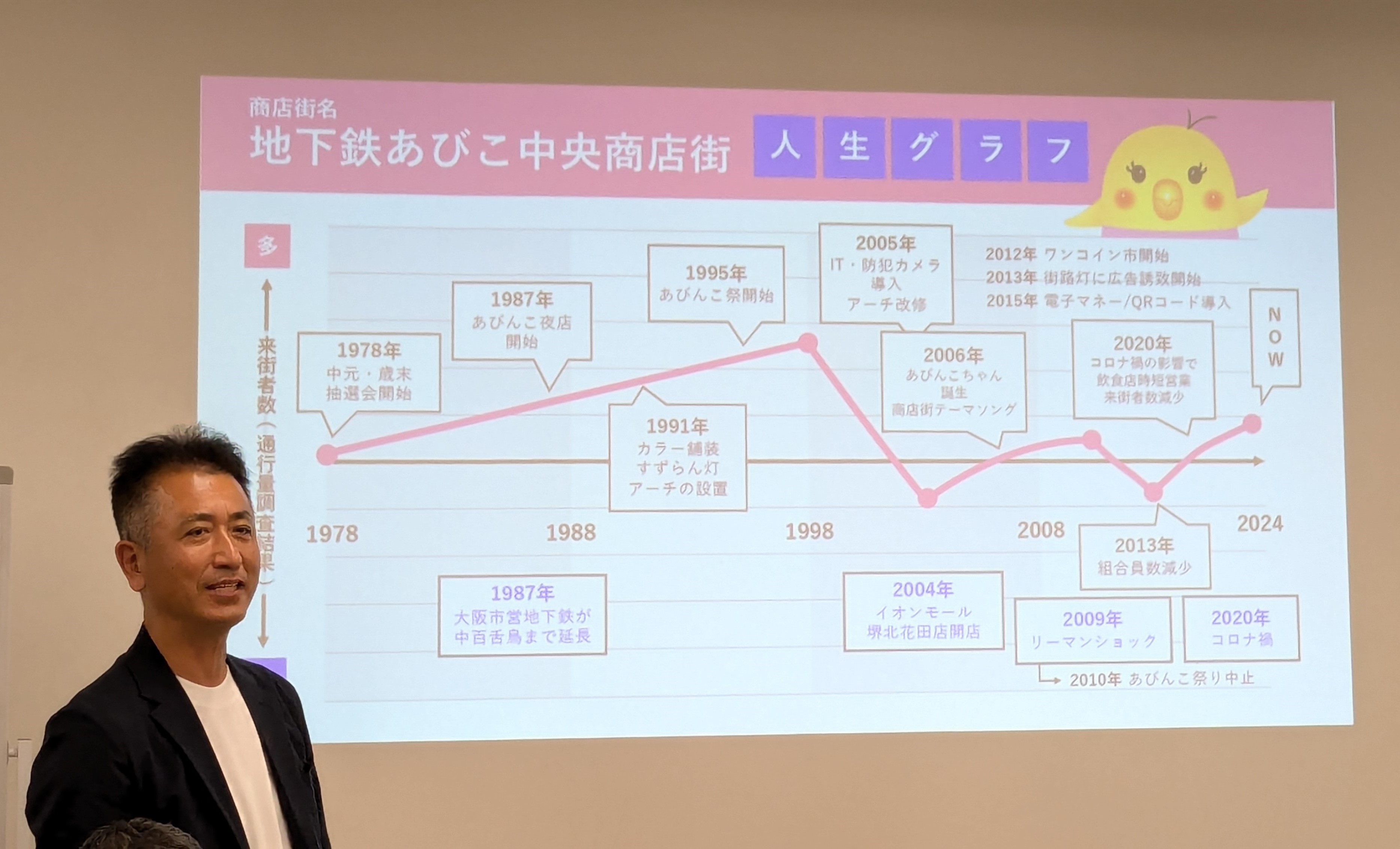

第1回ワークショップは、地下鉄あびこ中央商店街で実施しました。商店街を見学した後、各商店街は、事前課題として作成した、商店街の歴史や変遷を人生に見立て、商店街の盛衰を一目で分かりやすくグラフ化した「商店街人生グラフ」を用いて、商店街の歴史や地域特性を踏まえた特徴を紹介しました。

次に話題提供として、株式会社地域環境計画研究所の若狭健作さんから、自身が活動されている尼崎市杭瀬エリアでの取組を紹介いただきました。

その後は、各商店街のメンバーをごちゃまぜにしたグループで、商店街見学の感想や若狭さんのお話についての意見を交換した後、それぞれの商店街に分かれ、SWOT分析を行い、商店街の強み・弱みについて議論をしました。

また、次回のワークショップに向けて、第1回で話し合った商店街の強み・弱み等を説明できる定量的なデータ(商店街内の家賃、個店の売上、定住人口、人流など)を調べ、客観的な特徴を調べてくることを次回ワークショップまでの宿題としました。

第2回:令和6年11月27日(水)16時~20時 @神戸センタープラザ西館

第2回ワークショップは、元町・三宮エリアの商店街で実施しました。商店街を見学した後、宿題であった各商店街の定量的なデータを発表し、それぞれが客観的にどのような特徴があるのかを共有しました。

次に弁理士の齊藤整さんから、商店街で実際に起こった知財関係のトラブル事例を踏まえて、商店街で押さえておくべき知的財産に関する知識や情報を紹介いただきました。

その後は、SWOT分析や定量的データをもとに商店街の「ありたい姿」や「具体的な取組内容(アクションプラン)」について議論し、検討しました。

第3回:令和6年12月12日(木)16時~20時 @道明寺天満宮

第3回ワークショップは、道明寺天神通り商店街で実施しました。商店街を見学した後、知的財産の総合支援機関である独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)の佐藤浩昭さんから、INPITにおける商店街への支援内容と支援事例について講演をいただきました。また、先進的な商店街の取組事例として、灘中央市場協同組合の武長一仁さん、mottif labの坂本友里恵さんから灘中央市場での取組を紹介いただきました。

その後は、中間発表として、各商店街から検討中の「ありたい姿」や「アクションプラン(具体的な取組内容)」を紹介し、それぞれの発表に対する意見交換などをグループワークで行いました。

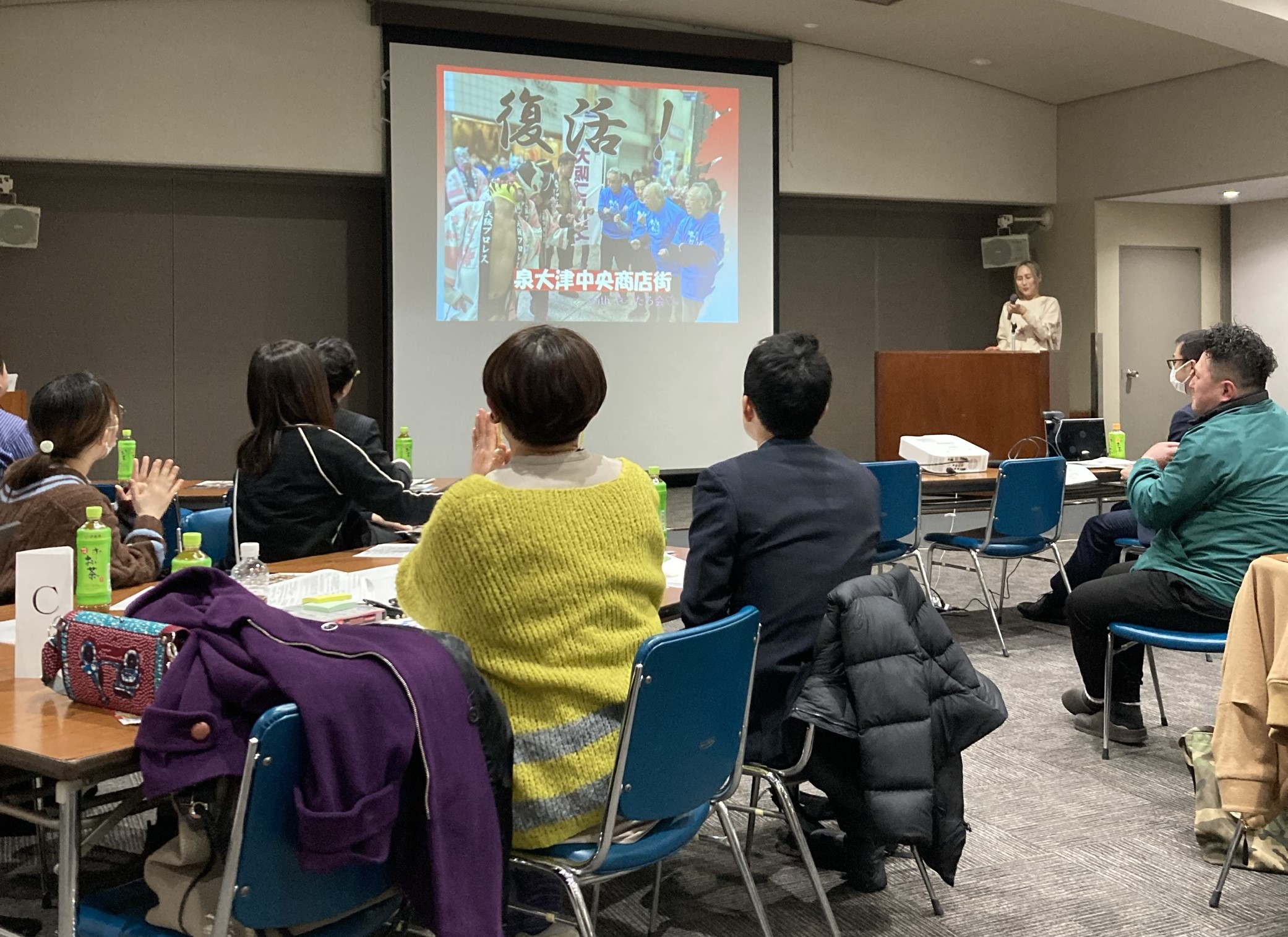

第4回:令和7年1月9日(木)16時~20時 @泉大津商工会議所

第4回は、泉大津中央商店街で実施しました。商店街を見学した後、ワークショップの最終発表として、改めて気づいた自分達のまち・商店街の魅力や定量的なデータに基づく、地域の特徴を踏まえた、「商店街のブランド」と「アクションプラン」について発表を行いました。その後、2月3日の成果発表会に向けて、講師の助言を受けながら、発表内容の磨き上げを行いました。

ブランディングワークショップを終えて

ワークショップに参加した4つの商店街からは、「商店街人生グラフなど、商店街の歴史を振り返る良い機会となった」、「他商店街の過去の取組を聞く中で、成功事例だけではなく、失敗事例も聞くことができて、ためになった」、「4つの商店街がそれぞれの良さを活かしたブランドを検討しており、自分の商店街にも取り入れられることもあって参考になった」といった感想がありました。

4つの商店街が議論をし、刺激しあうことを狙いの一つとしていましたが、ある商店街の、「郵便局長にも商店街の盛り上げに関わってもらっている」という情報を参考にして、別の商店街でも、郵便局長に協力を依頼するような事例があったように、他商店街を参考とした、好事例の広がりが見られました。

このワークショップでは、各商店街が自分達のまち・商店街を見つめ直し、自分達の道しるべとなる「ブランド」と「アクションプラン」を検討しましたが、これからは、それを実行に移すスタートとなります。このワークショップでの「つながり」も活かして、それぞれのまち・商店街が活躍されることを期待しています。

第2回レポートでは、今回ご紹介したブランディングワークショップで、4つの商店街が考えた商店街の「ブランド」を発表した「成果発表会」について、ご紹介します。

このページに関するお問い合わせ先

近畿経済産業局 産業部 流通・サービス産業課

住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44

電話番号:06-6966-6025

FAX番号:06-6966-6084

メールアドレス:bzl-kin-commerce-lg@meti.go.jp