トップページ > 施策のご案内 > 環境・リサイクル > リサイクル関連制度

リサイクル関連制度

最終更新日:令和7年8月27日

- 資源有効利用促進法 (識別マーク、パソコン等のリサイクル)

- プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律

- 家電リサイクル法 (お問い合わせの多い内容、普及啓発事業)

- 小型家電リサイクル法

- 容器包装リサイクル法 (定期報告、特定事業者の義務等)

- 自動車リサイクル法

- 食品リサイクル法

- 建設リサイクル法

- その他法律について

資源有効利用促進法

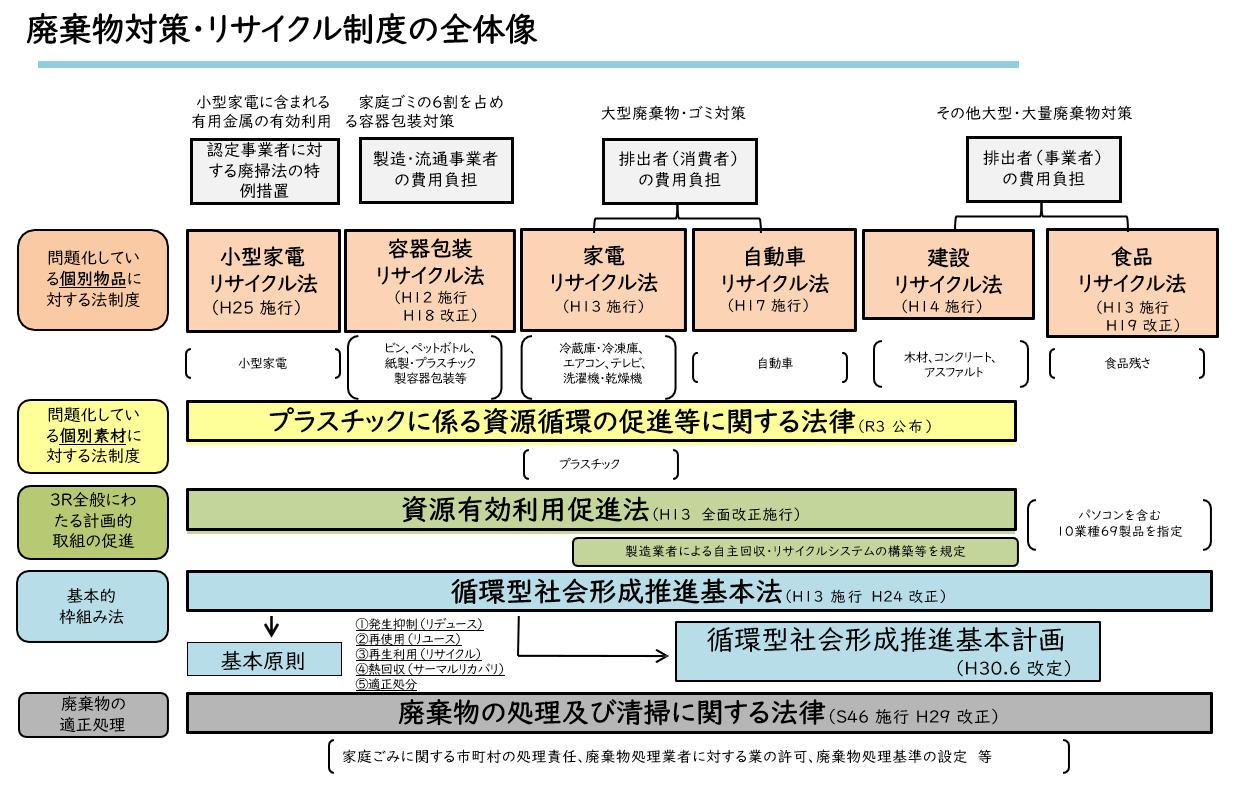

資源有効利用促進法は、循環型社会を形成していくために必要な3R(リデュース・リユース・リサイクル)の取り組みを総合的に推進するための法律です。特に事業者に対して3Rの取り組みが必要となる業種や製品を政令で指定し、自主的に取り組むべき具体的な内容を省令で定めることとしています。10業種・69品目を指定して、製品の製造段階における3R対策、設計段階における3Rの配慮、分別回収のための識別表示、事業者による自主回収・リサイクルシステムの構築などが規定されています。

識別マークについて

- 容器包装、小型二次電池の識別マーク等について(経済産業省ウェブサイト)

- 容器包装に関する基本的な考え方について(経済産業省ウェブサイト)

- 容器包装の識別マークについてのFAQについて(経済産業省ウェブサイト)

- イラストで見る「容器」「包装」について(公益財団法人日本容器包装リサイクル協会ウェブサイト)

識別マークについてご不明な点がある場合は、bzl-kin-kankyo@meti.go.jpに宛てご連絡をお願いします。

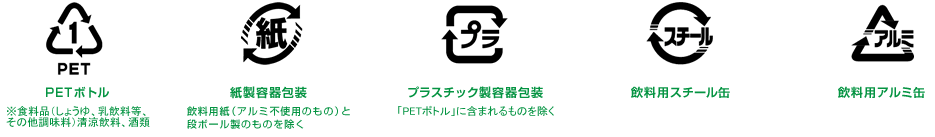

容器包装の識別マーク

(出典:経済産業省HPより)

小型二次電池の識別マーク

(出典:経済産業省HPより)

パソコン、小型二次電池の回収・リサイクルについて

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律

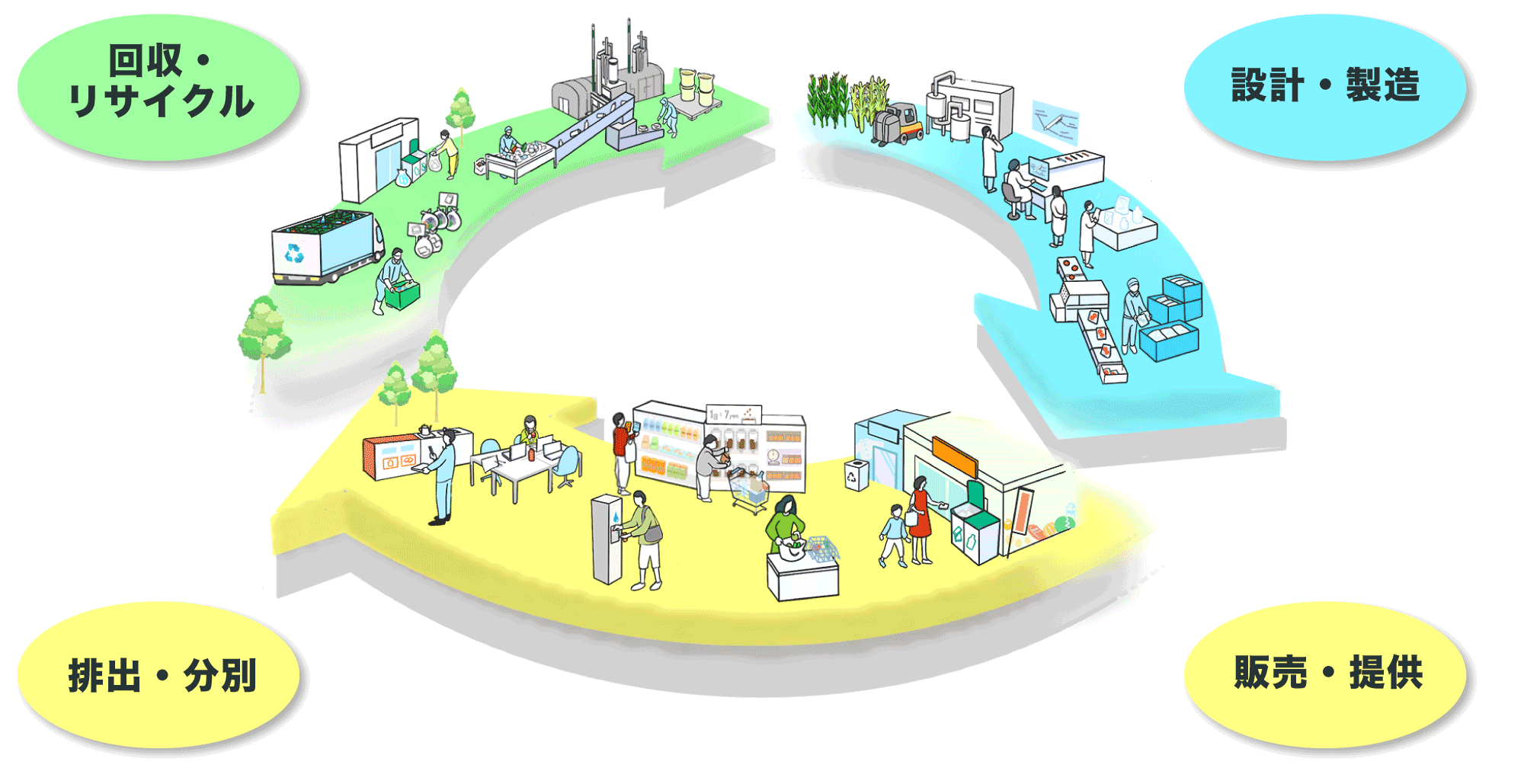

プラスチック使用製品の設計からプラスチック使用製品廃棄物の処理まで、プラスチックのライフサイクルに関わるあらゆる主体におけるプラスチックの資源循環の取組を促進するための措置を盛り込んだ法律です。

- プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律について(環境省ウェブサイト)

- 成長志向型の資源自律経済戦略について(経済産業省ウェブサイト)

- サーキューラーエコノミーに関する産学官パートナーシップについて(サーキューラーパートナーズ公式ウェブサイト)

- 成長志向型の資源自律経済戦略に基づく当局の取組について

(出典:環境省HP)

家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)

一般家庭や事務所から排出された家電製品(エアコン、テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ・有機EL)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)から、有用な部分や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を推進するための法律です。

上記廃家電4品目に関して、排出者(一般消費者)に対して適正排出と費用負担を求めるとともに、小売業者に対して排出者からの引取り及び製造業者への引渡しの義務を課し、製造業者等に対して指定引取場所における引取り及び再商品化等の義務を課しています。

家電リサイクル法の対象品目

(出典:政府広報オンラインより)

お問い合わせの多い内容

- 家電リサイクル法FAQについて(経済産業省ウェブサイト)

- 3秒でえらべる家電の捨て方について(一般財団法人家電製品協会ウェブサイト)

- 廃家電の指定引取場所の検索について(一般財団法人家電製品協会家電リサイクル券センターウェブサイト)

普及啓発事業について

関連サイト

小型家電リサイクル法

デジタルカメラやゲーム機等の使用済小型電子機器等の再資源化を促進するため、主務大臣による基本方針の策定及び再資源化事業計画の認定、当該認定を受けた再資源化事業計画に従って行う事業についての廃棄物処理業の許可等に関する特例等について定めた法律です。

※使用済み小型家電の処理については、お住まいの市町村の処理方法をご確認ください。

小型家電リサイクル法対象品目の例

(出典:環境省HPより)

容器包装リサイクル法

家庭から出るごみの6割(容積比)を占める容器包装廃棄物を資源として有効利用することにより、ごみの減量化を図るための法律です。

対象の容器包装の例

(出典:日本容器包装リサイクル協会HPより)

容器包装リサイクル法排出抑制促進措置に係る定期報告について

容器包装多量利用事業者(※)を対象に毎年度6月末日までに定期報告書(当該年度の前年度を対象とした報告)を提出いただいております。

※容器包装多量利用事業者とは、指定容器包装利用事業者のうち、当該年度の前年度において用いた小売業用途の容器包装(紙・段ボール・プラスチック製容器包装及びその他の容器包装の合計)の量が50トン以上である事業者です。

- 近畿管内(福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)の事業者においては、郵送もしくはbzl-kin-kankyo@meti.go.jp宛てご提出をお願いします。

特定事業者の義務と罰則について

「容器包装リサイクル法」において、「容器」「包装」(商品の容器及び包装自体が有償である場合を含む)を利用して商品を販売する事業者や、容器を製造・輸入する事業者は「特定事業者」として「再商品化の義務」を負います。その他、特定事業者には「帳簿の記載と保管の義務」が課されています。

- 特定事業者の義務と罰則について(公益財団法人日本容器包装リサイクル協会ウェブサイト)

- 特定事業者向けQ&Aについて(公益財団法人日本容器包装リサイクル協会ウェブサイト)

- 容器包装に関する基本的な考え方について(経済産業省ウェブサイト)

- イラストで見る「容器」「包装」について(公益財団法人日本容器包装リサイクル協会ウェブサイト)

自動車リサイクル法

ゴミを減らし、資源を無駄遣いしないリサイクル型社会を作るために、クルマのリサイクルについてクルマの所有者、関連事業者、自動車メーカー・輸入業者の役割を定めた法律です。

クルマの所有者にはリサイクル料金の負担と登録済引取業者への廃車の引渡しを、関連事業者(引取業者・フロン類回収業者・解体業者・破砕業者)にはそれぞれ基準に従った適正処理と引渡しを、自動車メーカー・輸入業者には自ら製造または輸入した車が廃車された場合にその自動車から発生するシュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類を引き取り、リサイクル等を行うことを求めております。

- 自動車リサイクル法について(経済産業省ウェブサイト)

- 関連サイト

公益財団法人 自動車リサイクル促進センターウェブサイト

自動車リサイクルシステム(公益財団法人自動車リサイクル促進センターウェブサイト)

一般社団法人 自動車再資源化協力機構ウェブサイト

食品リサイクル法

食品の売れ残りや食べ残し、製造・加工・調理の過程において生じたくずなどの食品廃棄物の発生抑制と再生利用のために、食品関連事業者などが取り組むべき事項について定めた法律です。

食品廃棄物等多量発生事業者の定期報告における報告方法等について

食品廃棄物等多量発生事業者(※)を対象に、毎年度、主務大臣に対し食品廃棄物等の発生量や食品循環資源の再生利用等の状況を報告することが義務付けられております。

※食品廃棄物等多量発生事業者とは食品廃棄物等の前年度の発生量が100トン以上の食品関連事業者のことです。

建設リサイクル法

建築物などの解体工事などに伴って排出されるコンクリート廃材、アスファルト廃材、廃木材の分別及びリサイクルを推進することを目的とした法律です。

その他法律について

このページに関するお問い合わせ先

近畿経済産業局 資源エネルギー環境部 環境・資源循環経済課

住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44

電話番号:06-6966-6018

メールアドレス:bzl-kin-kankyo@meti.go.jp