トップページ > 施策のご案内 > 製品安全4法・品質表示 > 電気用品安全法 手続きの流れについて

電気用品安全法 手続きの流れについて

最終更新日:令和7年10月27日

1.電気用品安全法について

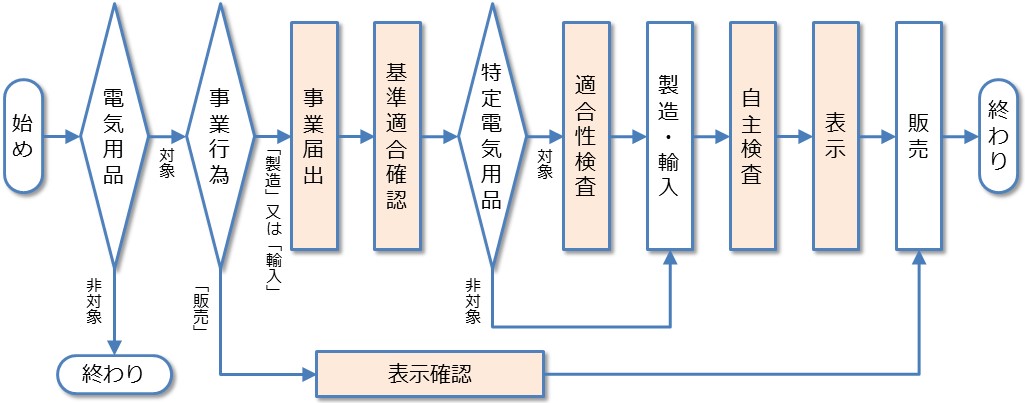

電気用品安全法(以下、「本法」という。)は、電気用品による危険及び障害の発生の防止を目的とする法律であり、現在約450品目(「特定電気用品*¹」と「特定電気用品以外の電気用品*²」に分類)の電気用品を規制対象として指定しています。本法は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、その安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進する枠組みとなっています。

そして、電気用品の製造または輸入事業を行うには、その販売までに法令で定める手続きを行う必要があります。詳細は、以下の「製造・輸入事業者の手続きについて」をご確認ください。

| 定義 | マーク | |

|---|---|---|

| *1 特定電気用品 | その構造又は使用方法等の使用状況により危険が生じるおそれの高い電気用品 |  |

| *2 特定電気用品以外の電気用品 | 本法が指定する電気用品から、特定電気用品として指定された品目を除いた電気用品 |  |

2.製造・輸入事業者の手続きについて

(1)手続きをされる方はこちらをご確認ください

- 電気用品安全法 法令業務実施手引書(Ver 6.0.0)

※手続き内容の確認には、製造・輸入手続きセルフチェックリスト(PDF版/Excel版)をご活用ください! - 電気用品安全法 実務のポイント

※実務を進めていく上で押さえておくべきポイントをまとめています。

(2)事業届出(法第3~6条)(手引書P.32~58)

本法で規制対象となる電気用品の製造又は輸入を行う場合、経済産業局等に事業開始の届出を行う必要があります。事業開始の届出を行った者は「届出事業者」となります。

- 届出主体

本法では、以下のいずれかに該当する者が、事業開始の届出を行います。

- 電気用品を製造又は輸入する国内事業者

- 日本国内へ電気用品を直接販売する海外事業者(「特定輸入事業者」という)。手続きの詳細は、海外事業者向け特設ページ(経済産業省のページ)をご確認ください。

- 届出の方法

本法の届出手続きには、インターネット経由(保安ネット)による電子手続きと紙による手続きの2通りがありますが、保安ネットの活用を積極的に推奨しています。

なお、保安ネットを利用するには事前にGビズIDプライムのアカウント取得が必要です。<保安ネットに関するお問合せ先>

- ID取得について

GビズIDヘルプデスク(電話:0570-023-797 、 平日9時~17時) - システムの操作方法について

保安ネットヘルプデスク(電話:050-2018-8381、平日9時~18時)

<保安ネットを利用するメリット>

- インターネット上で提出できるため、郵送の期間や費用が削減できます

- 保安ネットで提出した過去の届出内容が参照できます

- 届出の受理結果がリアルタイムに確認できます

- 受理後、提出した届出に受理完了の情報が記載されます(当該画面の印刷も可能です)

- ID取得について

- 届出の提出先

届出は、事業を行う事業者の工場や事業所等の所在地が、近畿地域2府5県(福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)である場合は近畿経済産業局にご提出ください。

一方、同一の「電気用品の区分」について製造又は輸入を行う事業所・工場等が近畿地域以外にある場合、又は複数の経済産業局の管轄区域に存在する場合は、提出先が異なります。詳細は、手引書P.32~33をご確認ください。 - 電気用品の区分・型式の区分の確認(手引書P.22~31)

製造又は輸入の届出は「電気用品の区分*³」毎に行います。したがって、この区分が異なる製品を製造・輸入しようとする場合は、新規の事業開始届出が必要になります。

また、届出の際には「電気用品安全法にかかる届出について」(様式等掲載)をご確認の上、該当する「届出書の様式」と「電気用品の型式の区分*⁴表」をご準備ください。- *3「電気用品の区分」とは、規制対象となる電気用品約450品目を20区分に大まかに分類したものです。

- *4「電気用品の型式の区分」とは、電気用品の構造、材質や性能などの要素を組合せたものです。施行規則別表第二において「電気用品名」ごとに「型式の区分」が規定されています。

- 電気用品名の確認

本法が指定する約450品目のうち、どの「電気用品名」に該当するかが確定すると、対応する「電気用品の区分」及び「型式の区分」が判明します。

電気用品名の確認には、対象・非対象の解釈事例、電気用品の範囲等の解釈について、電気用品の解説、及び電気用品の取り扱いについて(内規)等をご参考にしてください。

(3)基準適合確認(法第8条第1項)(手引書P.74~76)

届出事業者は、届出にかかる電気用品を製造又は輸入する場合、その電気用品が国が定める基準(電気用品の技術上の基準を定める省令(以下、「技術基準省令」という。)に適合させる適切な方法を決定しなければなりません。

技術基準適合義務を履行するための具体的な方法として、次の例が考えられます。

- 届出事業者自ら技術基準適合義務を履行する。

- 届出事業者の責任において、試験機関や外国製造業者(輸入事業者の場合)等へ技術基準適合状況について依頼し、試験手順や試験結果の確認を行う。

なお、技術基準省令を満足する基準の一つとして、電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈について(以下、「技術基準省令解釈」という。)が示されています。

この技術基準省令解釈の各別表については、以下のとおり定められています。

- 別表第一~十一:すべての電気用品について、我が国固有の基準を規定しています。

- 別表第十二 :一部の電気用品について、主にIEC等の国際規格をベースに、我が国の配電事情を踏まえ、デビエーション(差異)が付加された基準を規定しています。

※上記2つは独立した体系であることから、基準の中で明示的に引用されていない限り、両者を混用することができないことに注意が必要です。

(4)特定電気用品の適合性検査(法第9条)(手引書P.82~90)

届出事業者が製造又は輸入する電気用品が特定電気用品である場合、販売するときまでに、国の登録を受けた検査機関(以下、「登録検査機関」という。)による適合性検査を受検し、適合証明書の交付を受け、これを保存しなければなりません。

- 適合証明書と保存

適合性検査に合格した場合、登録検査機関から「適合証明書」が交付されます。同証明書は電気用品によって有効期間(3年・5年・7年)があり、有効期間内の証明書を保存している場合に限り、同一の型式(電気用品名・型式の区分が同一)の特定電気用品についての適合性検査を省略することができます。

- 適合性検査の特例

輸入事業者は、電気用品を製造する外国の製造事業者が登録検査機関の適合性検査を受検し交付された証明書(「適合同等証明書」)の副本*⁵を、入手・保存することで、同証明書の有効期間内は適合性検査を省略することができます。

*5 複写機によるコピーではなく、必要の都度、外国製造事業者が受検した登録検査機関に副本交付申請を行い、登録検査機関が発行した副本のことです。

(5)自主検査(法第8条第2項)(手引書P.76~80)

届出事業者は製造又は輸入する電気用品に対して、国が定めた検査の方式により完成品(全数)について検査を行い、検査記録を作成し、これを検査の日から3年間保存する必要があります。

なお、検査の方式は、特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品とでは異なり、それぞれについて施行規則_別表第3(検査の方式)で定められています。

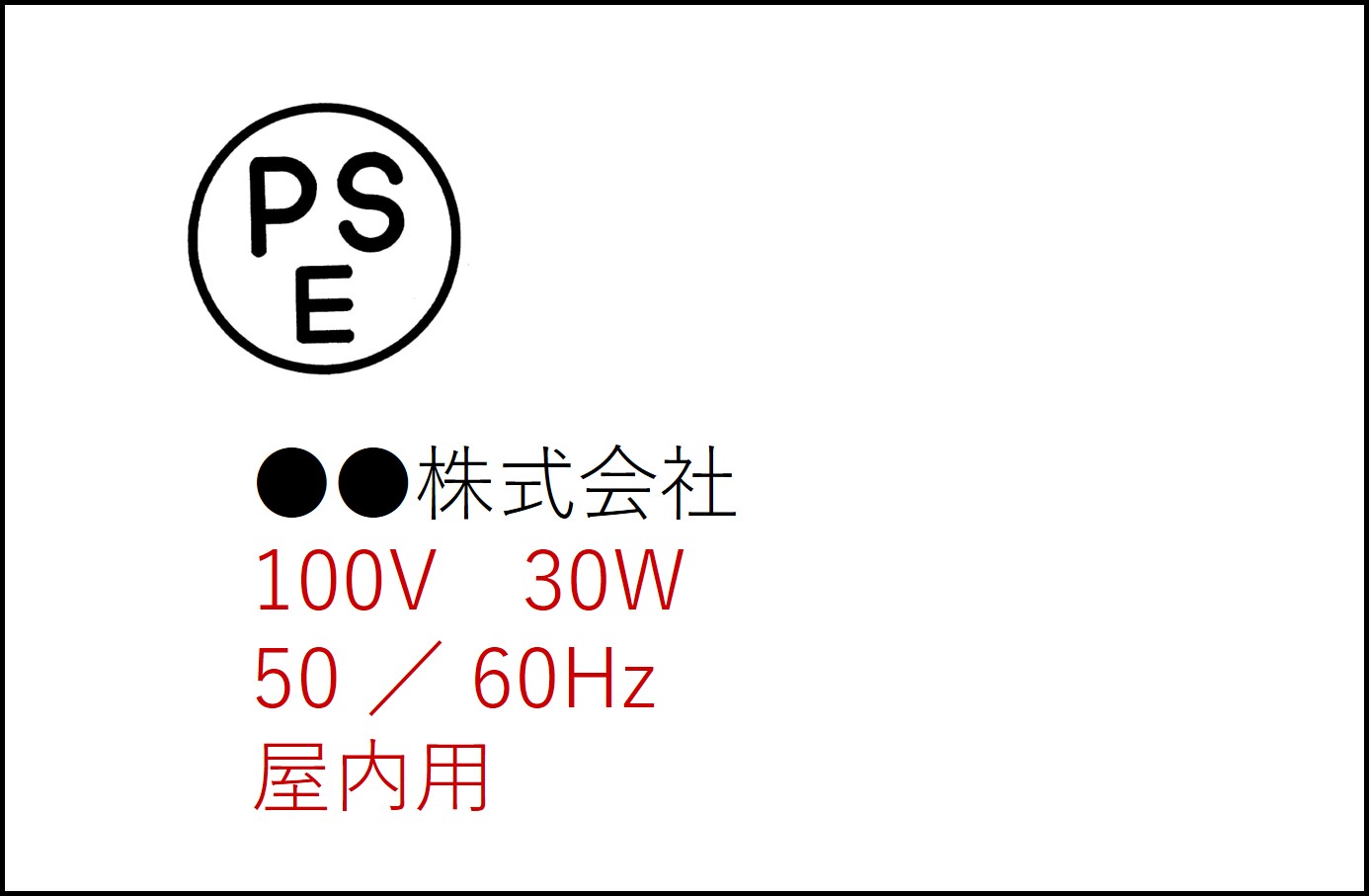

(6)表示(法第10条)(手引書P.91~95)

本法の対象となる電気用品を販売又は販売の目的で陳列しようとする場合は、PSEマークの表示が必要となります。

この表示について、届出事業者は、上記の義務を履行した電気用品について、国が定めた表示(PSEマーク等)を付すことができます。

本法に基づき届出事業者が付す表示事項は、以下の4項目です(このうち、1.~3.は、原則、近接して表示する必要があります)。

1.記号(PSEマーク)

2.登録検査機関名(特定電気用品の場合)

3.届出事業者名

4.技術基準省令及び技術基準省令解釈で規定されている項目(定格電圧・定格電流等の諸元)

特定電気用品の表示例

特定電気用品以外の電気用品の表示例

(注)赤字部分の表示項目は、上記「4」に関連する記載であり、電気用品・適用基準により異なります。

(7)販売の制限(法第27条)(手引書P.96)

PSEマーク、登録検査機関、届出事業者名が正しく表示されたものでなければ、電気用品を販売し又は販売の目的で陳列してはならないことが規定されています。

販売事業者は、上記の表示例を参考に国が定めた表示が付されていることをご確認ください。

(8)トピックス

電気用品安全法よくある違反事例集(経済産業省サイトのPDFファイルへ)

3.法令・通達・規定等

4.電気用品安全法セミナーについて

近畿経済産業局では、製造・輸入事業者向けに「電気用品安全法セミナー」を開催しています。

このセミナーでは、電気用品安全法の目的、電気用品を製造・輸入する事業者が遵守すべき義務や行うべき手続きなど、日頃お問合せの多い事項について、事例を交えながら説明することを予定しております。

なお、参加には事前の申し込みが必要となります。詳しくは以下のページをご確認ください。

5.経済産業省 電気用品安全法のページ

電気用品安全法について(経済産業省ホームページ)も必要に応じてご確認ください。

このページに関するお問い合わせ先

近畿経済産業局 産業部 消費経済課 製品安全室

住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44

電話番号:06-6966-6098

メールアドレス:bzl-seian-kin●meti.go.jp (「●」を「@」に変換してご利用ください。)

※ご質問はメールでお問合せください。また、メール文中に「事業者名」「お名前」「お電話番号」を必ず記載してください。