トップページ > 施策のご案内 > 製品安全4法・品質表示 > 消費生活用製品安全法 手続きの流れについて

消費生活用製品安全法 手続きの流れについて

最終更新日:令和8年2月12日

1.消費生活用製品安全法について

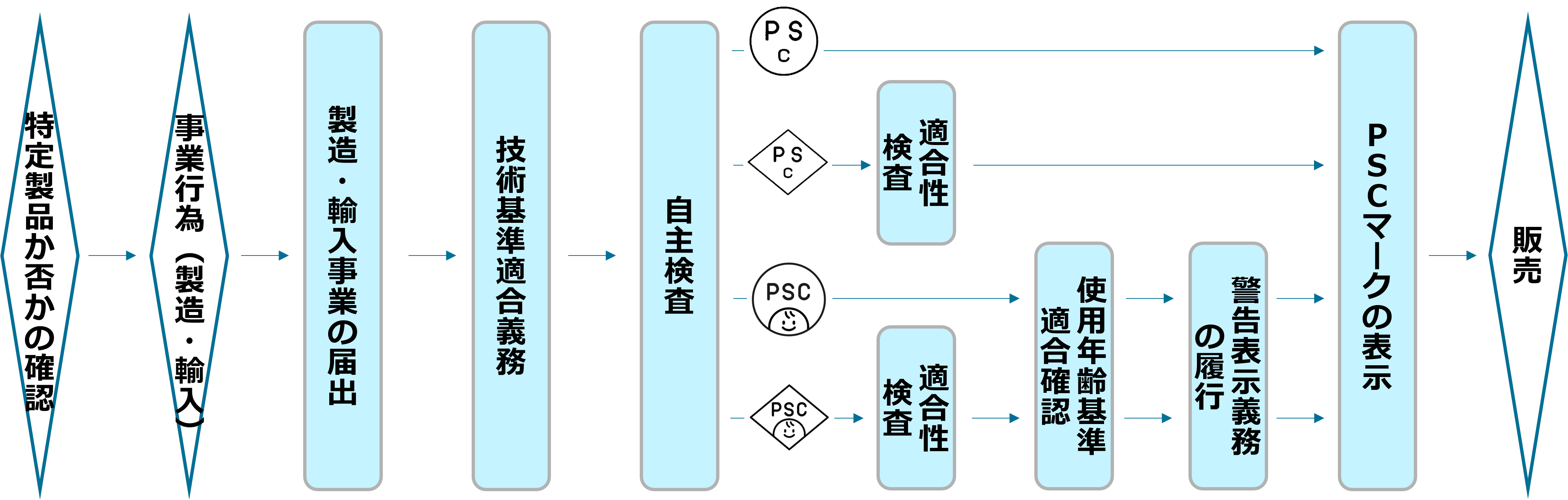

消費生活用製品安全法は、消費生活用製品により起こりうる怪我、火傷、死亡などの人身事故の発生等を未然に防ぎ、消費者の安全と利益を保護することを目的として制定された法律です。具体的には、危害発生のおそれがある製品を特定製品(PSCマーク対象製品)として指定しており、製造事業者及び輸入事業者は特定製品を販売するときまでに法令で定める手続きを行う必要があります。詳細は、以下の「製造・輸入事業者の手続きについて」をご確認ください。

| 製品名 | マーク | |

|---|---|---|

| 特別特定製品 | 携帯用レーザー応用装置 浴槽用温水循環器 ライター |

|

| 特別特定製品以外の特定製品 | 家庭用の圧力なべ及び圧力がま 乗車用ヘルメット 登山用ロープ 石油給湯機 石油ふろがま 石油ストーブ 磁石製娯楽用品 吸水性合成樹脂製玩具 |

|

| 特別特定製品かつ子供用特定製品(※) | 乳幼児用ベッド |  |

| 特別特定製品以外の子供用特定製品(※) | 乳幼児用玩具 |  |

(※)子供用特定製品(乳幼児用ベッド・乳幼児用玩具)については、消費生活用製品安全法 子供用特定製品の手続きの流れについて(近畿経済産業局のページ)をご確認ください。

2.製造・輸入事業者の手続きについて

(1)手続きをされる方はこちらをご確認ください

※手続き内容の確認には、製造・輸入手続きセルフチェックリスト(PDF版/Excel版)をご活用ください!

- 消費生活用製品安全法 実務のポイント

※実務を進めていく上で押さえておくべきポイントをまとめています。 - 【近畿エリア】消費生活用製品安全法_製造・輸入事業者の手続きの解説(YouTube動画) NEW!!

(2)事業届出(法第6~9条)(ガイドP.36~78)

本法で規制対象となる特定製品の製造又は輸入を行う場合、経済産業局等に事業開始の届出を行う必要があります。事業開始の届出を行った者は「届出事業者」となります。

届出の提出方法や様式については、消費生活用製品安全法にかかる届出について(近畿経済産業局のページ)をご確認ください。

- 届出主体

本法では、以下のいずれかに該当する者が、事業開始の届出を行います。

- 特定製品を製造又は輸入する国内事業者

- 日本国内へ特定製品を直接販売する海外事業者(「特定輸入事業者」という)。手続きの詳細は、海外事業者向け特設ページ(経済産業省のページ)をご確認ください。

- 届出の方法

本法の届出手続きには、インターネット経由(保安ネット)による電子手続きと紙による手続きの2通りがありますが、保安ネットの活用を積極的に推奨しています。

なお、保安ネットを利用するには事前にGビズIDプライムのアカウント取得が必要です。<保安ネットに関するお問合せ先>

- ID取得について

GビズIDヘルプデスク(電話:0570-023-797 、 平日9時~17時) - システムの操作方法について

保安ネットヘルプデスク(電話:050-2018-8381、平日9時~18時)

<保安ネットを利用するメリット>- インターネット上で提出できるため、郵送の期間や費用が削減できます

- 保安ネットで提出した過去の届出内容が参照できます

- 届出の受理結果がリアルタイムに確認できます

- 受理後、提出した届出に受理完了の情報が記載されます(当該画面の印刷も可能です)

- ID取得について

- 届出の提出先

届出は、事業を行う事業者の工場・事業場等の所在地が、近畿地域2府5県(福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)である場合は近畿経済産業局にご提出ください。

一方、同一の特定製品について製造又は輸入を行う工場・事業場等が近畿地域以外にある場合、又は複数の経済産業局の管轄区域に存在する場合は、提出先が異なります。 - 特定製品を製造する工場・事業場等

届出を提出する者は、当該特定製品を製造する工場・事業場等の名称及び所在地を届け出なければなりません。

一方、工場情報不要要件(技術基準省令第7条の2)を満たした場合には、製造する工場・事業場等(輸入事業者にあっては、製造事業者)に係る事項の届出が不要となります。 - 損害賠償措置

特定製品の届出事業者は、当該特定製品の欠陥により一般消費者の生命又は身体について損害が生じた場合に備え、損害賠償措置を講じている必要があります。これらに関する資料は原則届出の際に添付することが求められています。

(3)技術基準適合義務(法第11条第1項)・自主検査(法第11条第2項)(ガイドP.10、P.24~25)

技術基準適合義務について

届出事業者は、特定製品を販売するために、その製品が技術上の基準に適合するようにしなければなりません。

なお、技術基準の内容は、以下に示す解釈通達資料からご確認いただけます。

自主検査について

届出事業者は、その製造又は輸入した特定製品に対して、上記に記載した技術基準に適合していることを確認するための検査(自主検査)を行い、検査記録を作成し、これを検査の日から3年間保存する必要があります。

また、自主検査及びその検査記録の作成・保存は、届出事業者の責任の下に行われる必要がありますが、具体的な検査の実施は任意の第三者(試験機関や外国製造事業者など)に委託することも可能です。

検査記録の様式は自由ですが、以下の6項目を記載してください。

1.特定製品の区分並びに構造、材質及び性能の概要

2.検査を行った年月日及び場所

3.検査を実施した者の氏名

4.検査を行った特定製品の数量

5.検査の方法

6.検査の結果

(4)適合性検査(法第12条第1項)(ガイドP.10、P.25~26)【特別特定製品のみ】

届出事業者は、特別特定製品を製造又は輸入する場合、販売するときまでに、国の登録を受けた検査機関(以下、「登録検査機関」という。)による適合性検査を受検し、適合性証明書(原本)の交付を受け、これを保存しなければなりません。検査の方法として以下が規定されており、届出事業者はどちらかを選択することになります。

- 1号検査

1号検査では、販売する特別特定製品のロットごとに、当該製品を抜き取り、技術基準に適合しているか否かの適合性検査(ロット検査)を実施します。登録検査機関は、技術基準に適合していると判断した場合、当該特別特定製品のロットごとに適合性証明書を交付します。

- 2号検査

2号検査では、①試験用の特別特定製品が技術基準に適合しているか否かの適合性検査(サンプリング検査)と②当該特別特定製品を製造している工場・事業場等における検査設備や品質に関する事項を確認する検査を行います。登録検査機関は、技術基準に適合していると判断した場合、試験用の特別特定製品が属する型式の区分、当該工場又は事業場の検査設備及び品質管理に関する事項に対し、適合性証明書を交付します。

なお、当該適合性証明書には、特別特定製品によって有効期間(3年・10年)が定められています。有効期間内の証明書を保存している場合であって、適合性検査時と同一の検査設備及び品質管理に関する事項を用いて、同一の型式に属する特別特定製品を製造又は輸入する場合に限り、新たに適合性検査を受ける必要はありません。

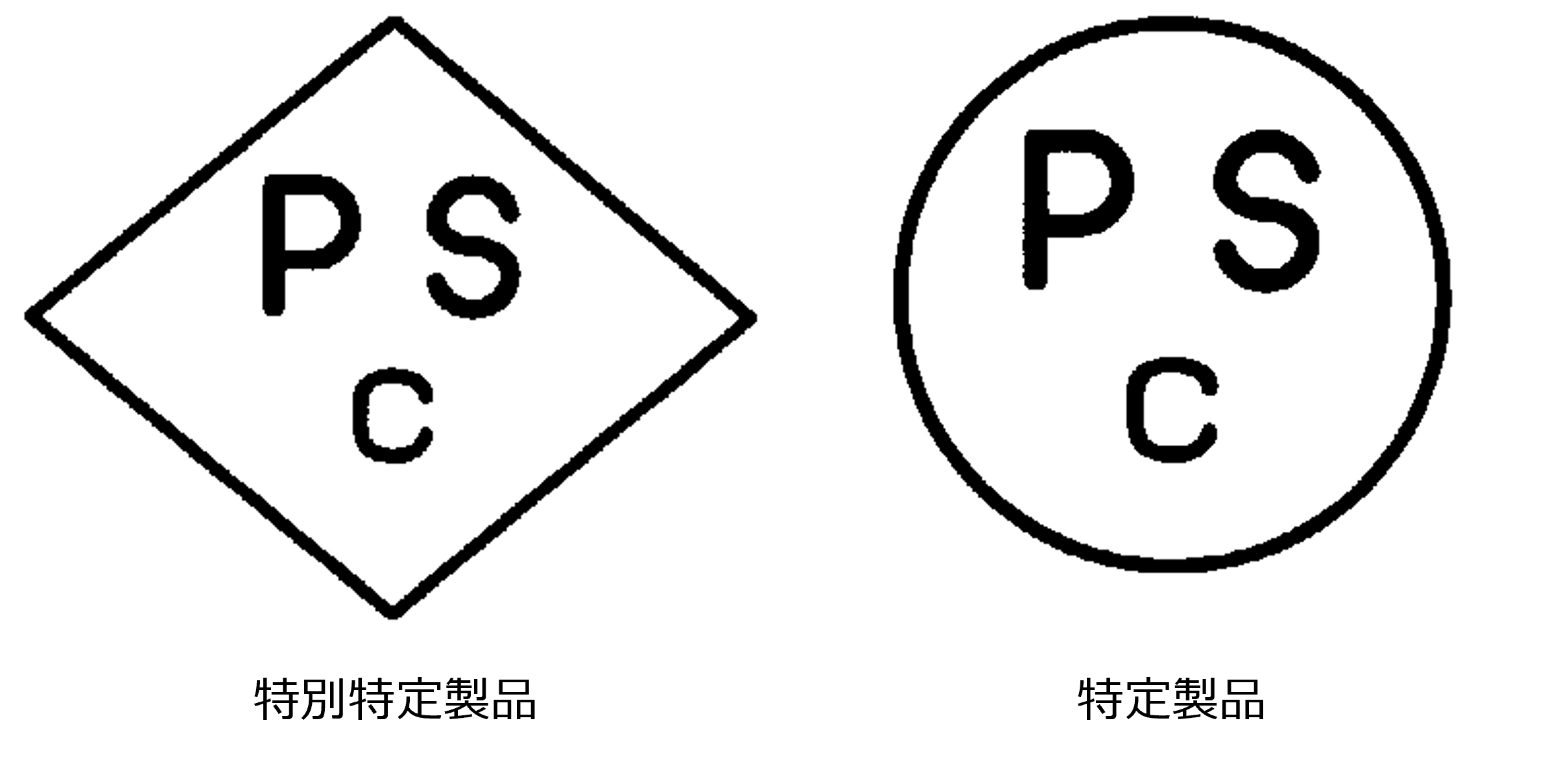

表示(法第13条)(ガイドP.11~13、P.28~35)

届出事業者は、上記の義務を履行した特定製品について、国が定めた表示(PSCマーク)を付すことができます。

マークの構成割合や表示の方法についても定めがありますので、ご留意ください。マーク画像は、経済産業省のホームページよりダウンロードが可能です。

本法に基づき届出事業者が特定製品に付す表示事項は、以下の3項目です。

なお、必要な表示(PSCマーク等)の表示箇所・表示方法は特定製品により異なります。詳細は、PSCマークの表示方法(技術基準省令別表第5)をご確認ください。

1.記号(PSCマーク)

2.登録検査機関名(特別特定製品の場合)

3.届出事業者名

(6)販売の制限(法第4条)(ガイドP.12)

PSCマークの表示が正しく付された特定製品でなければ、販売又は販売の目的で陳列することはできません。

3.法令・通達・規定等

4.消費生活用製品安全法セミナーについて

近畿経済産業局では、過去に、製造・輸入事業者向けに実施した「消費生活用製品安全セミナー」の動画を配信しています。

下記ページよりご確認ください。

5.経済産業省 消費生活用製品安全法のページ

消費生活用製品安全法について(経済産業省のページ)も必要に応じてご確認ください。

このページに関するお問い合わせ先

近畿経済産業局 産業部 消費経済課 製品安全室

住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44

電話番号:06-6966-6098

メールアドレス:bzl-seian-kin●meti.go.jp (「●」を「@」に変換してご利用ください。)

※ご質問はメールでお問合せください。また、メール文中に「事業者名」「お名前」「お電話番号」を必ず記載してください。