トップページ > 施策のご案内 > エネルギー > カーボンニュートラル関連情報 > 中堅・中小企業の面的GX支援プロジェクト > [開催報告]令和6年度「中堅・中小企業のGX推進を支える面的支援シンポジウム~取組事例から考える多様なGX支援のアプローチ~」を開催しました

[開催報告]令和6年度「中堅・中小企業のGX推進を支える面的支援シンポジウム~取組事例から考える多様なGX支援のアプローチ~」を開催しました

最終更新日:令和7年3月28日

開催概要

・日時:令和7年3月7日(金)14時00分~17時00分

・場所:國民會館 ※リアル会場に加え、オンライン併催

・対象:GXに関心を持つ支援機関、地方自治体、金融機関、企業 等

2025年3月7日、「中堅・中小企業のGX推進を支える面的支援シンポジウム~取組事例から考える多様なGX支援のアプローチ~」を大阪市内で開催しました。中小企業基盤整備機構近畿本部共催の元、現地参加とオンライン参加を合わせて約150人と多くの方に参加いただきました。

近畿経済産業局では、中堅・中小企業がGXを進めるにあたり、各地の商工会議所や産業振興センター、自治体、金融機関、さまざまな業界団体などが連携してサポートする「面的支援」に力を入れ、全国に先駆けて多くの取組を行ってきました。今回のシンポジウムでは、政府のGX推進策について紹介するとともに、近畿経済産業局の調査報告や信用金庫業界のGX支援の取組を紹介する講演、近年注目を集めている製造業のサプライチェーン全体でGXを推進している企業による事例報告、自治体・金融機関・支援機関が実際に「面的支援」に取り組んでいる現場からの報告を行いました。

(参考:開催案内ページ)

「中堅・中小企業のGX推進を支える面的支援シンポジウム」~取組事例から考える多様なGX支援のアプローチ~を開催します(令和7年1月31日)」

プログラム(前半)

挨拶(近畿経済産業局長 信谷 和重)

シンポジウムの開会にあたり信谷局長は、GX推進の重要性を示すとともに、2025年4月に開幕する大阪・関西万博について触れ、「水素やペロブスカイトなどいろいろな技術が万博の会場に展示されますが、そうした技術の多くは関西で育まれた技術です。関西であればこそ出来た未来社会の実験場が万博です」と語り、今年は関西にとってGXが特に重要だと強調しました。

講演1:政府のGXに関する最新動向(経済産業省 GXグループ GX推進企画室長 荻野 洋平)

登壇資料

続いて、荻野室長は、2023年のGX基本方針の策定からGX2040ビジョンの閣議決定等最近までの政策の流れを紹介したあと、中小企業のGXを取り巻く状況や課題について詳しく説明しました。

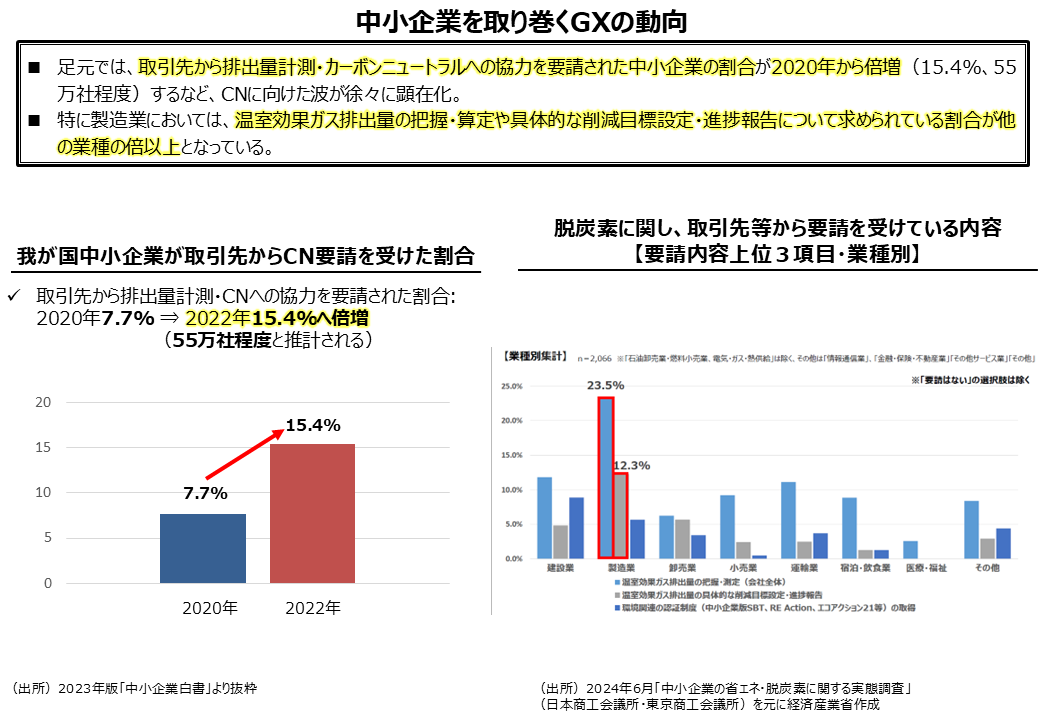

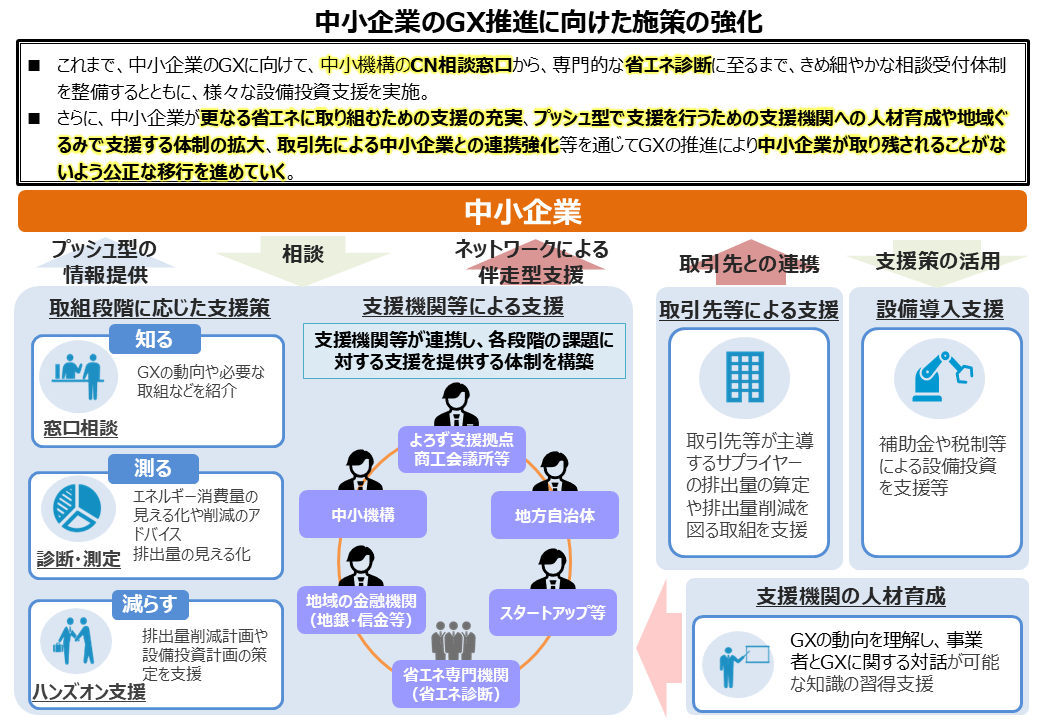

近年、取引先から温室効果ガス排出量の計測やカーボンニュートラルへの協力を求められた中小企業は2020年の7.7%から2022年には15.4%とほぼ倍増したことを紹介。協力要請に応じる中小企業は徐々に増加しているものの、まだ取組を行っていないところが3割近くあることが課題だと指摘しました。そのうえで、相談窓口や政府の省エネ診断、補助金・税制優遇措置などの積極的な活用を呼び掛けるとともに、カーボンニュートラルにむけた「知る、測る、減らす」の3つの取組フェーズにおいて、地域で支援する体制を強化する方針を示しました。

調査報告(近畿経済産業局 資源エネルギー環境部カーボンニュートラル推進室長補佐 藤田 力)

登壇資料

藤田補佐からは、関西地域での取組状況や「面的支援」についての「地域目線・現場目線」による分析調査に関する報告を行いました。

中堅・中小企業のGX推進を支援する現場の担当者からよくあがってくる声として「企業の関心が低い」「組織内で評価されにくい」「人材がいない」「成功事例が見当たらない」といった課題があります。こうした課題に対して、組織の場合は経営トップと担当者のベクトルが一致しているとうまくいっているケースがあることや、1つの支援機関だけではうまくいかない場合でも金融機関や自治体などが一緒に取り組むことで成功している事例があることを紹介しました。

講演2:信用金庫におけるGX支援の取組について(近畿地区信用金庫協会 会長(大阪シティ信用金庫 理事長) 髙橋 知史 氏)

登壇資料

髙橋会長からは、信用金庫業界では、中央機関の信金中央金庫をはじめ全国の信用金庫ネットワークを活かして業界全体でGX推進に注力していることを紹介いただきました。また、近畿地区の取組として、幹部職員向け研修や脱炭素の知識が全くない職員を取引先に提案ができるまでに育成する研修なども実施しているそうです。

中小企業のGX推進は「まだまだこれから」という状況で、髙橋会長は「地域の脱炭素化を推進するためには、それをサポートする信用金庫の取組も極めて重要だ」と強調。補助金の紹介や申請のサポート、脱炭素関連業者の紹介など、融資による資金供給だけでなく、コンサルタント業務を行うことで取引先企業のGX推進に取り組む考えを示しました。

プログラム(後半)

シンポジウムの後半は事例紹介です。まずは、ダイハツ工業株式会社がサプライチェーン全体でのGXの取組を詳しく紹介いただきました。

事例紹介:サプライチェーン全体でのGXの取組について(ダイハツ工業株式会社 生産調達本部サプライチェーン戦略部サプライチェーン戦略室長 辰巳 正洋 氏)

登壇資料

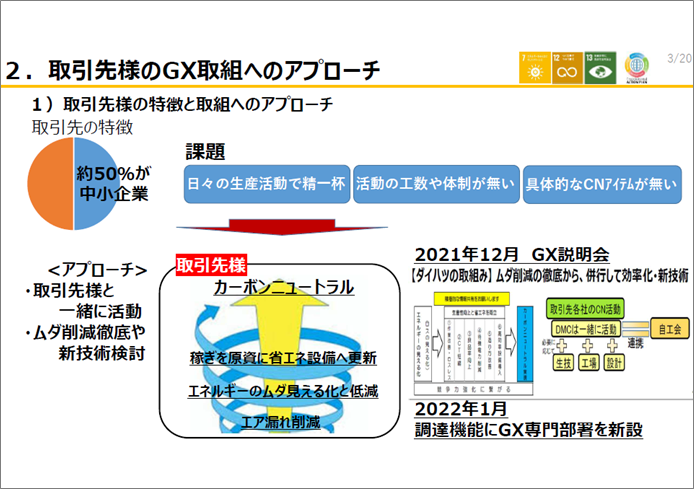

ダイハツでは、取引先の約50%を中小企業が占め、GXに関する取組について「日々の生産で精一杯」「そもそも人員に余力がない」「何から手をつけていいか分からない」といった声があがっていると言います。

辰巳室長は、入社から約17年間工場で製造部門を担当したあとに調達部門に異動した経歴から、製造現場への知見があり、取引先企業の担当と同じ目線でGXの取組を検討・実行しています。

具体的には、「説明するだけでなく、取引先と一緒にやるのが一番良い」と考え、まずは「無駄を徹底的に削減する」ところから着手しました。取引先も含めたサプライチェーン全体でのGXを推進するため、ダイハツ社内にも専門組織を作り、工場内で実施できる省エネの具体的な取組として、エア漏れ診断や、エアブローの効率的な使い方を各社に出向いてレクチャーする「出前教室」などを実行し、大きな成果を上げたことが紹介されました。また、効果的な脱炭素対策を行った企業を表彰する制度を設けるとともに、受賞対象となった各社の工夫やノウハウをグループ会社で共有する仕組みも導入しています。

エア漏れ対策の詳細については、取材記事をご参照ください。

[取材記事]【ダイハツ工業株式会社】エア漏れ診断をきっかけに、取引先と進めるカーボンニュートラル

続いて、中堅・中小企業の経営支援を行っている支援機関、金融機関、地方自治体などが連携してGX推進に取り組む事例について、和歌山県、中小企業基盤整備機構近畿本部、大阪シティ信用金庫の担当者3人にご紹介いただきました。

和歌山県(商工労働部 企業政策局 成長産業推進課 主査 梶本かおり 氏)

登壇資料

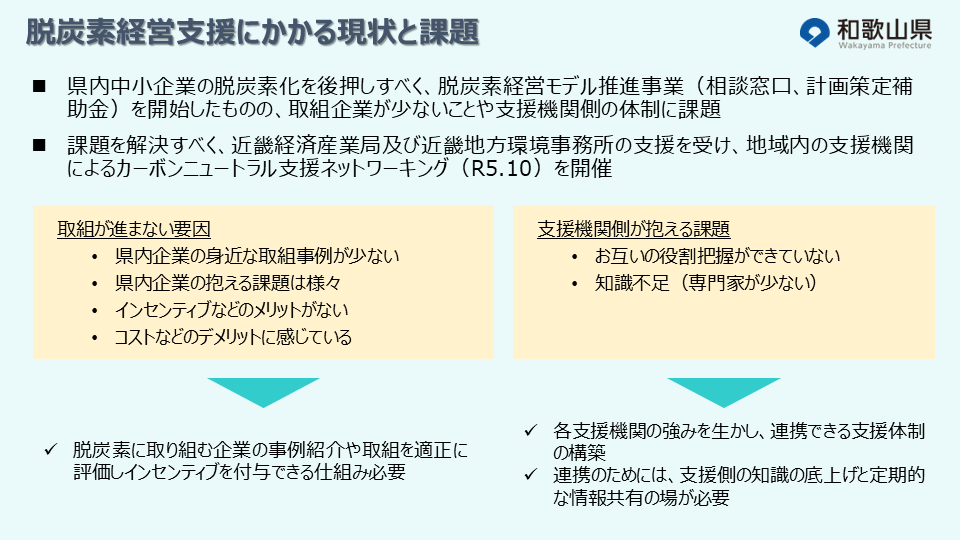

和歌山県は令和5年度から「脱炭素経営モデル推進事業」を実施し、これまでに相談窓口の設置や計画策定補助金を実施してきましたが、企業の活用率が低いなどの課題がありました。そのため、近畿経済産業局や近畿地方環境事務所と連携し、企業側からの相談等を待つだけではなく支援機関側からプッシュ型で支援を進めるために、支援機関等が参加するネットワーキングイベントを開催しました。それをきっかけに、令和6年度は環境省事業を活用し、県内企業の脱炭素に対する意識や取組状況を理解するアンケート、ヒアリングの実施、それにともなう支援機関の役割整理を行いました。こうした活動を通じて、脱炭素推進のためには、企業の成長や価値向上につなげる必要があると考え、経営者が会社の成長や改革に取り組む意識は高いものの、現時点では脱炭素には関心がない企業をターゲットとしてアプローチすることで、企業の成長と地域の脱炭素化の同時実現を目指しています。

詳細

[取材記事]目指すはGX先進県!地域の支援機関が一体となって取り組む中小企業のGX支援 ~和歌山県の取組事例~

中小企業基盤整備機構近畿本部(企業支援課 主任 奥田 菜穂 氏)

登壇資料

チラシ

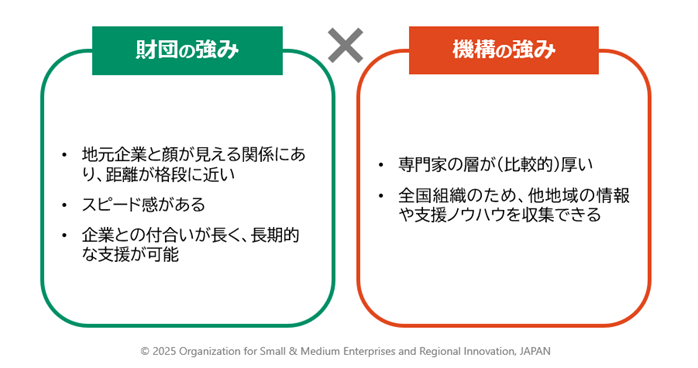

中小機構近畿本部では、神戸市産業振興財団と連携し、両者の強み・特徴を活かした連携を行っています。同財団は、「企業の脱炭素を支援していきたいが、専門家がいない」という課題を抱える一方、全国組織である機構では、「地域の企業とのつながりが薄い」という課題がありました。そこでセミナー・ワークショップの共同開催や、同財団が実施する計画策定等の伴走支援に乗り出しました。当初、企業の反応は薄く苦戦しましたが、企業への同行訪問を繰り返すなど地道な活動を続けた結果、計8社の支援につながっています。地域の中小企業の取組を後押しするには、是非、周りの支援機関と連携してほしいと強調しました。

詳細

[取材記事]地域で支える中堅・中小企業のGX推進 ~支援機関の強みを活かした神戸地域の取組事例~

大阪シティ信用金庫(企業支援部 係長 姫野 卓也 氏)

登壇資料

チラシ

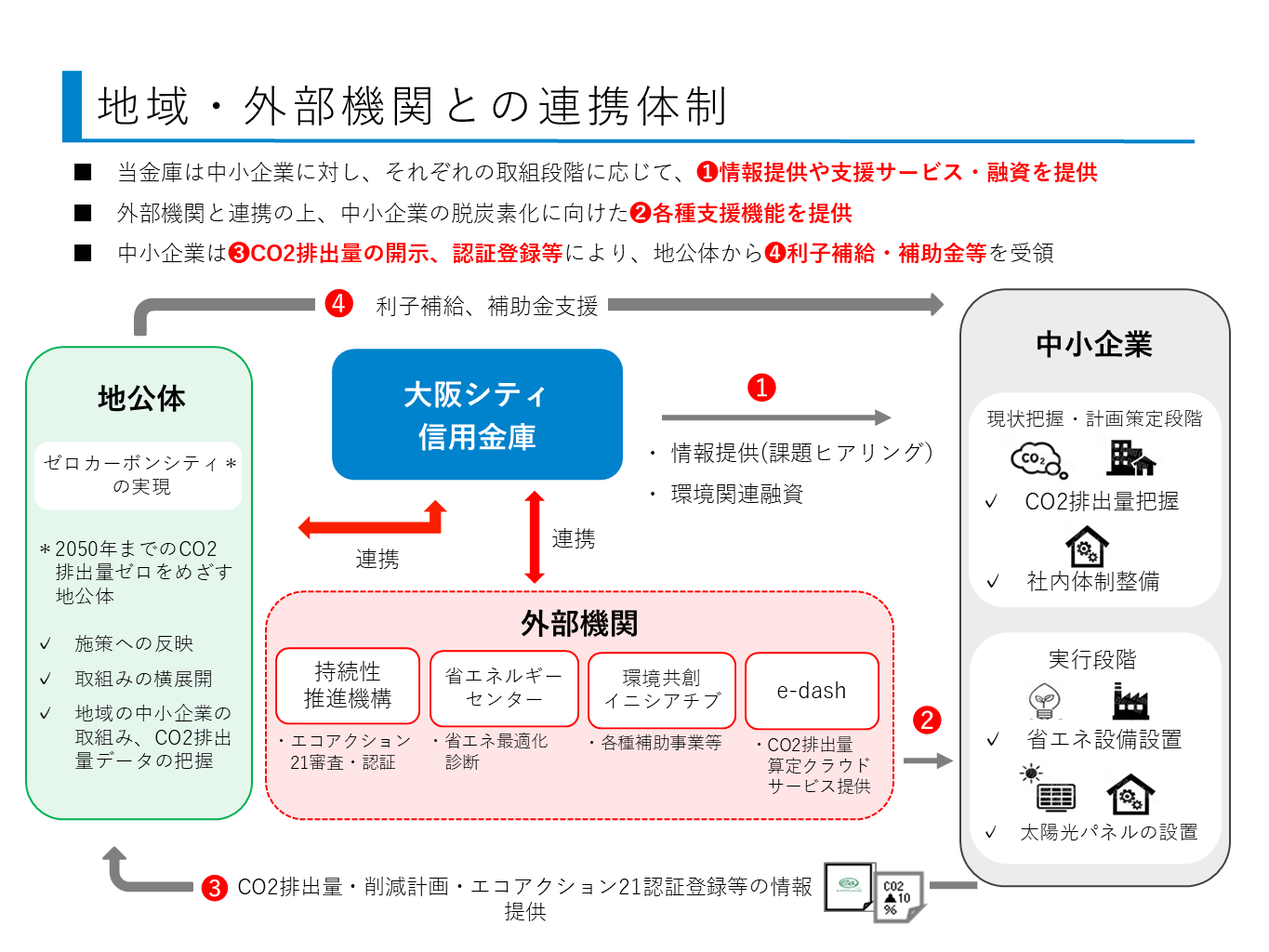

大阪シティ信用金庫では、取引先企業の経営課題のひとつとしてGX支援に取り組んでおり、企業の取組段階に応じたサポートや、実際に支援された事例・効果について紹介されました。姫野係長は、GXの支援は金庫単体でできるものではなく、自治体や外部機関との連携があってはじめて成立するものであり、地域の企業と強いつながりを持つ大阪シティ信用金庫は両者をつなぐハブとしての役割も非常に大きいと強調しました。

詳細

[取材記事]地域の中小企業を支える信用金庫のGX支援 ~関西の3信金の事例をご紹介~

ディスカッション

事例報告に続いて、3人の担当者に質問する形でディスカッションを行いました。

和歌山県・梶本主査

Q: これまでGXの支援体制を構築されてきましたが、今後企業支援につなげるための取組について

A:和歌山県では、支援機関のアクションプランを作って支援を進める予定ですが、今年度実施したアンケートを継続的に実施し、支援ターゲットとなる企業の整理・県内企業の定点観測を行うとともに、先進事例の創出に取り組みたいと考えています。

中小機構・奥田主任

Q:神戸市産業振興財団との連携がうまくいった理由やポイントについて

A:財団と地域の企業の距離が非常に近いことが大きかったことに加え、GX支援について同程度の課題感を感じていたこともうまく連携が進んだ要因だと思います。

大阪シティ信金・姫野係長

Q:理事長などトップのGX支援方針が明確化されることによって、組織内でGX推進に取り組みやすくなる傾向があるかについて、また、金庫内での組織的な連携について

A:取引先の相談には全力で対応することが大前提で、GX分野を積極的に支援するというトップの強いメッセージがあると、こちらにGXの知識が少し足りない場合でも、一度持ち帰って各部署と連携して対応できるので、自信を持って相談を受けることができます。トップのメッセージは非常に重要だと思います。組織内の連携については、GX分野の相談は企業の方からはなかなか出てきません。補助金情報を支店に発信して取引先に持って行ってもらい、その中での会話などをデータとして蓄積し、それをもとにアプローチできないかなど模索しながらやっています。

今後の取組について、和歌山県では、県庁内の体制強化について言及いただいたほか、中小機構近畿本部では、中小企業の経営に少しでもプラスになる形でのGX支援を行っていきたいとお話がありました。また、大阪シティ信用金庫では、GXの相談窓口となれるよう、支援のノウハウを蓄積していくとともに、他の支援機関との連携を進め、支援の幅を広げたいと考えています。

3名は、自治体、支援機関、金融機関と属性は様々ですが、それぞれの強み、特徴を活かしながら地域の中堅・中小企業のGX支援に取り組まれており、更なる活躍が期待されます。

取組事例の詳細については、取材記事から確認できますので、ぜひご参照ください。

最後に

最後に、鈴木 浄博 (近畿経済産業局)資源エネルギー環境部長が閉会の挨拶を行い、シンポジウムは終了しました。

その後は、ネットワーキングの時間を設け、出席者同士の名刺交換など交流を深めていただきました。

このページに関するお問い合わせ先

近畿経済産業局 資源エネルギー環境部 カーボンニュートラル推進室

住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44

電話番号:06-6966-6055

メール:bzl-kin-smaene@meti.go.jp